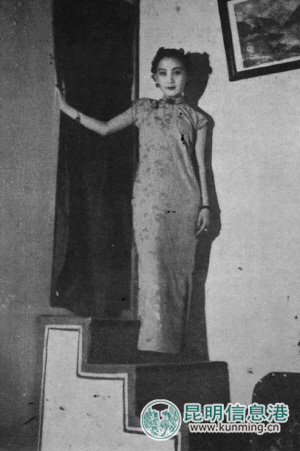

话剧《祖国》在昆明公演时的女主角佩玉

昆明信息港讯(都市时报 实习记者苏文深 魏传金)2017年,是中国话剧诞生110周年。在110周年的话剧发展史上,许多故事发生在昆滇。如今,昆明的小剧场话剧发展出现了一个小高潮,南强街巷、佴家湾、同景108智库、马家大院……都有话剧演出的琅琅之声。

春柳社和文明戏

1906年冬,一批中国留日学生在日本东京组建春柳社,李叔同、曾孝谷等人都是发起人,这是一个以戏剧为主的综合性艺术团体。1907年,春柳社演出《茶花女》和《黑奴吁天录》,被公认为中国现代话剧的发端,春柳社的演出活动在国内外产生了很大影响,故而春柳社被公认为中国话剧的奠基者。

几乎同时,云南也出现了早期话剧,但叫法略有区别,人们叫它“新剧”、“文明戏”或“洋戏”。当时,一位由云南滇剧票友下海的名角儿翟海云改良戏剧,演出“文明戏”。

唯心著的《滇省改良戏曲纪事》记载,翟海云的“文明戏”演出时间是1908年。之后,随着“爱美剧”传入,云南话剧应运而生。

云南早期话剧是被留学生鼓吹、介绍、尝试创作,再由戏剧改良家推向舞台而出现的。以“说白为主”、以“反映现实,联系时代”为突出特点,并废弃唱、念、做、打传统戏剧功底,表演自由,抒发社会情绪、表达生活慨叹等,与北方出现的早期话剧——“文明戏”毫无二致。

1927年,中国著名剧作家、中国话剧和电影开拓者与奠基人之一洪深提议,将多重身份、迷离含混的中国早期话剧正式定名为“话剧”。

《雷雨》将在马家大院公演 都市时报记者 曲鸣飞

抗战期间掀起话剧热

早在民国初期,昆明已有话剧社团出现。成立于1912年6月的激楚社,曾经上演《爱国血》、《乞丐爱国》等,大受好评。这个社团后来更名为扶风社,此外,新民社、醒民社等话剧社团也在昆明相继诞生。

1935年和1936年,中国工农红军两次来过云南,在“团结抗日”的号召下,通过话剧、歌咏、演讲进行抗日宣传。抗日战争爆发后,话剧在昆明空前繁荣。由于大批高校、科研、文化机构从内地迁至昆明,一些著名的文化名人和戏剧家相继来昆,昆明的人口也从战前的10万骤然猛增至30万。

抗战八年中,昆华民众教育馆组建的金马剧社、昆华艺师戏剧电影科附办的昆华话剧队、艺师校友剧团、野草剧社、西南联大剧艺社、云大话剧团、空军的大鹏剧社、高炮部队防空学校的射日剧团、云南绥靖公署政训处的国防剧社、第五军的抗敌剧团及政治部剧宣五队、省党部国民剧社、昆明儿童剧团等,都演出了不少话剧,种类多样,丰富了春城的话剧舞台。

1939年,中国话剧至尊曹禺来到昆明,联大剧团借此机遇,发起并组织与金马剧团、艺专、云南省剧教队等单位联合举行公演。宋之的、老舍、曹禺等创作的以抗日救国为主的多幕剧《黑字二十八》和曹禺的剧作《原野》在昆明上演,在昆明引发轰动。本来计划演出10场,应观众强烈要求,一次又一次加演,两场戏共演出33场,仅《原野》就演出了18场。《原野》在昆明的演出,被云南文化界誉为昆明话剧演出史的第一个里程碑。

抗战期间,不少“五四”以来的名剧都在昆明上演,如流行全国的街头剧《放下你的鞭子》,曹禺的《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》,郭沫若的历史剧《孔雀胆》、《棠棣之花》,吴祖光的《凤凰城》、《风雪夜归人》,田汉的《名优之死》,洪深的《鸡鸣早看天》,夏衍的《心防》、《草木皆兵》、《离离草》、《芳草天涯》……真是百花齐放。

那时在昆明,话剧演出并没有固定场所。抗战初期多在“国泰戏院”(民生街)、龙井街的“新滇大戏院”(今云南艺术剧院所在地);抗战中后期主要是租借一些机关学校的礼堂或营业性剧场、影院,如人民中路昆明市第二职业中专校园内的绥靖路昆华女中礼堂、昆明文庙大成殿、大光明戏院(今星火剧院)等场所。

1939年8月16日,西南联大与云南戏剧界联合公演《原野》

1939年,西南联大剧团在昆明公演《祖国》时留影

有过精彩,也有低迷

1950年2月20日,中国人民解放军二野四兵团进入昆明,昆明各界代表在拓东体育场举行“昆明各界人民欢迎大军莅昆大会”,云南当代话剧发展开启了全新的篇章。紧接着,一批文艺工作者相继报名参军、加入文工团,不久后,《李闯王》在昆明正式演出,受到了部队和群众的热烈欢迎。

1951年,由顾工执笔,彭华、严寄洲、郭民、董小吾集体创作的多幕话剧《第二次攻击》,南冰声、张少川、李振国、王秉、黄天民集体创作的独幕话剧《枪》等作品诞生,标志着云南部队话剧出现了原创剧目。之后,以《边地的黎明》、《边寨之夜》、《边地夜歌》、《遥远的勐龙沙》为代表的一系列作品,将边陲军营和边防生活紧密联系在一起,在全国话剧舞台上塑造了云南边地戏剧的形象。

后来,随着“追匪剿匪”的“边防”任务,开始向“支援世界革命”的国际主义出现转型,云南“边陲”变成了战斗的“前沿”,云南话剧凭借《向北方》、《迎接曙光》、《胜利在望》、《南方来信》等作品,再次成为全国话剧舞台的焦点。其中,云南省话剧团与国防话剧团你追我赶、精品频出的局面悄然形成。云南省话剧团的方言话剧队在下乡宣传演出中占尽优势,彰显了本土话剧的亲和力与市场潜力。

文化大革命期间,话剧内容开始与艺术脱离,云南话剧的发展陷入了低迷。其中,国防话剧团受到的挫折最大,演出很少;云南省话剧团受到的冲击相对较小,演出剧目远比国防话剧团多,但留下的剧目也不多。直至1976年云南省话剧团的《典型报告》与1977年国防话剧团的《怒吼吧,黄河!》开始演出,云南话剧的低迷时期才告一段落。

云南话剧在恢复旧剧目的演出中逐渐复苏,也在搬演省外“热演剧目”的过程中展开调整。云南省话剧团(院)开始出现原创剧目的井喷,成为云南话剧文化日趋成熟的前奏。