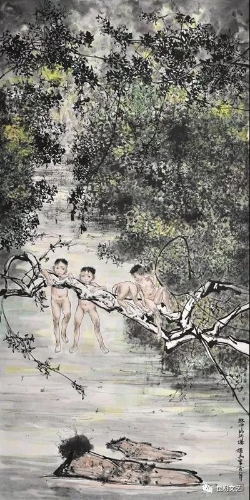

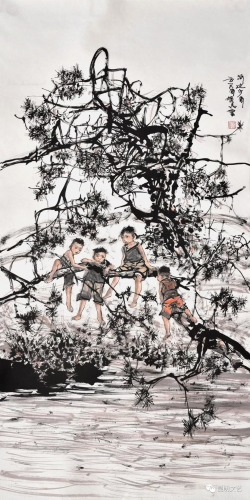

( 林中的河塘 68cmX137cm 纸本水墨 2018-12)

时间:2018年10月15日

地点:昆明市博物馆

林:贺老师好,前些天我在文达画廊跟祝巍一同欣赏了您最近的一批水墨作品,我的兴趣点是您的水墨作品与您的版画作品之间相通且密切的关系。这批作品中,有中国传统山水画的构图,又有与我们这个时代挂钩的人物形象,是传统与当代的结合。你将传统中国画追求“高古”的意境拉到了当下生活的近处,这是和你版画的绘画语言很相似的。你可以从 “水墨与传统绘画” 、“水墨与版画”这两个方面来谈谈你的水墨创作吗?

贺:我最早上学是在学校画油画,毕业后开始自学水墨画。偶然的机会,在思茅认识了石虎,之后跟他下乡十几天,也就跟他学了十几天。他离开版纳后便回了北京。87年我去北京找他,一去就呆了三个月,之后我就决定北漂了。之后,我在北京住一段时间,普洱也住一段时间。跟石虎学习也不是我们传统意义中在学校进行授课的方式学习,也不是师傅带徒弟的概念。我就是喜欢他的观念,喜欢他的思想,其实平时也很难见得到他的,只不过我认为他是我的老师,是因为他艺术的方向,包括思想,从他的艺术思想来领悟世界,对世界观的认识。并且石虎老师也认可我是他的学生。

林:你画水墨有多长的时间了?

贺:我一直都在画水墨画,从80年毕业后就开始,我画水墨的时间远远超出我做版画或做其他事的时间。一直在探索水墨在宣纸上的语言。只不过从95年以后就没有参加国内的水墨类的展览,但一直在坚持画。其实你刚才说我的水墨作品中有版画的语言,我觉得应该倒过来:我的版画之所以形成自己的面貌,形成自己的艺术风格,其实是借鉴了我用墨在宣纸上呈现出的效果,这种借鉴才形成了我版画的艺术语言。如果要是没有水墨的基础,没有油画色彩的基础,就不可能形成我版画的艺术风格,也不可能造就我对绝版木刻的发展和探索。我之所以能够在版画界有一席之地,就是因为掌握了水墨这种能力。又返回来讲,我在木刻版画上的成功以及艺术语言的表现,又影响了我的水墨作品的创作。所以说我的水墨可能和其它传统艺术家的不一样,就是我的画面构成语言和我所关注的问题,关注的造型,关注的形态——社会形态也好,自然形态也好,可能跟其他的画家不太一样。所以我把这些东西在我的水墨当中来体现,也在我的版画当中来体现。比如说有的作品我觉得挺有意思的,可能转化一种语言表现,又会是另外一种情调,所以就把它转化成了版画或者是水彩。其实我这么多年来一直在做延伸、总结,像我的版画作品《秋歌·发白的土地》,这幅的稿子就是一张水墨画,因为这张版画作品出名了,水墨作品它就变成了稿子,其实它还是一幅独立的作品。

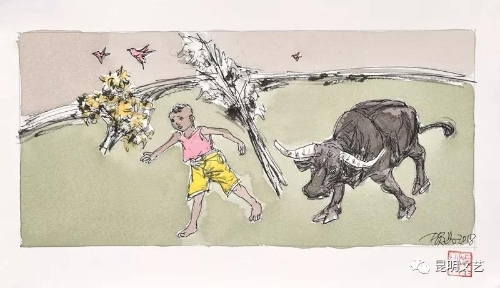

(牧牛图 66cmx20cm 纸本水墨 2018-2)

林:早年业界有称你“小石虎”?这个称号是如何得来的?贺:当你特别热衷热爱一个形象的时候,用现在的话讲我就是石虎老师的粉丝。只要是他的作品都会很在意,所以画风就会无形当中朝着他的艺术风格方向走。所以那个时候我画了一些作品,那些作品都是特别像我老师,形式感及构成都特别像,如果要是外行人或是不了解的人都以为是石虎的作品,但一看签名才知道是贺昆的作品。当然,内行的人一看便看出还是有差距的,因为修养不一样。起初被人称为“小石虎”是很高兴的,但时间长了就便觉得烦了,自己的作品与某个知名艺术家的很相似,那便没有自己了!

林:什么时候想抛弃“小石虎”这个称号?

贺:就是95年以后,95年后我的水墨作品就再没有露过面了。以前我也经常参加全国展览,第七届全国美展,我的版画作品和中国画作品都入选了。我是86年那次九届版展获奖了以后就开始有人认识我,到89年的时候我的作品在业内已经被众人熟知了(注:1986年作品《流动的光》获"第九届全国版画作品展"优秀作品奖。1989年作品《秋歌·发白的土地》获"第七届全国美术作品展"银奖。)其实我的版画成名得早,但我依旧在不断探索水墨的艺术语言,那个时候我的水墨作品都和一些当时有名的中国画家的作品一起参加展览。正是因为石虎的关系,我就进入了他们那个圈子。那个时候中国名家水墨画作品到香港、澳门等地展出都会有我的水墨作品,87年我的水墨作品就开始在北京琉璃厂文化街的清秘阁画廊展卖了。但在93年,对我刺激比较大的是参加中国首届艺术博览会(注:在广州举办)的时候,我在三楼租了一个展位,展出了我的水墨作品和版画作品,二楼石虎是八个展位连在一起的。全是一些黑人工作人员在给他打工,坐在那里,非常正式。后来有观众到我的展位看到我的作品时说:’唉哟这个人的画特别像石虎的,很便宜!下面石虎的作品很贵的!”正是因为这一次才意识到一味学习老师是没有前途的。所以我也经常教育现在年轻人让他们别学我,一味地学习模仿是没有前途的。

林:你这一批水墨作品跟过去90年代的做对比,有什么样的变化?

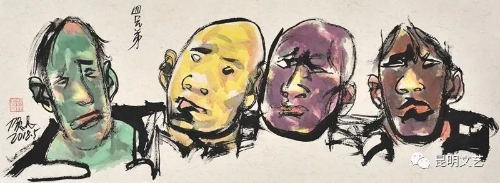

贺:经过几十年的修炼,现在的作品有自己的面貌,可以拿出来跟观者见面了。只不过我的作品有两种表现形式:一种是在完全表现自己,不考虑别人。一种是要让普通老百姓也能够接受的形象。这两种形式都是我必须在自己的艺术风格里面去思考的。所以做展览的时候,作品在什么地方展出,挑选什么样的作品就特别重要。你的作品是要给什么人看,你是要给业界的专家看?还是给社会人民大众看?这个要清楚,所以我的作品表现的面貌就很多。当我做一个展览的时候,挑选作品便要考虑到这个因素。当然,你不可能让所有人都喜欢你的作品,但得有一个倾向。

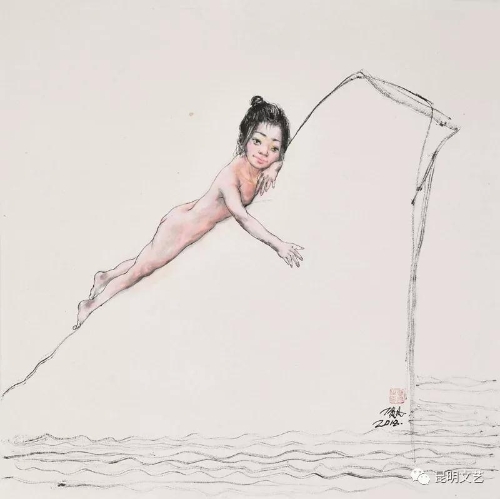

(四兄弟头像 66cmx20cm 纸本水墨 2018-3)

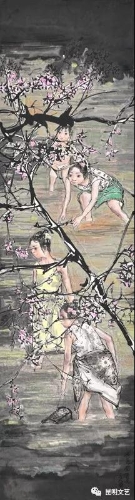

林:我对画家和艺术家有一个简单的区分,我认为画家只重手艺,但艺术家便是手艺和观念并重的人。艺术家有找自己定位的自觉意识,或者说他有关注社会的这种能力。你的水墨作品跟传统中国画不一样的地方是:描绘的这种民族风情,事实上它是跟这个社会所出现的现象是有密切关系的,所以你的这一批作品就区别于过去传统意义的中国画。很多的中国画画家现在依旧是处于审美惯性中的无意识状态,还是法古人笔意,追求笔墨意趣,画的还是高士、樵夫,画面与当下这个社会、生活没有什么关系。但是现在看你的这一批水墨作品,是具有社会的关注性的,有当下生活中人的状态,比如:游泳、小孩爬树、乡村景色等这些场景,都是与当下生活有直接联系的。

贺:这个不矛盾,艺术家不仅仅是手艺人,如果要是单纯的手艺人他是就是画匠。艺术家首先他既要具备手艺人的能力,还要具有自己的思想性,那就是说民族风情也可以把它做到当代性和时代性,怎么样使画面效果、画面的构成、画面的造型、表现的主题内容是具有时代性的,用什么样的手法来塑造这种形象。像我自己,我的画面不传统,但是有些观念是传统的,我有一天跟祝巍也说到,我的画面还是追求唯美的,不管是有意境或者很自我表现性的作品,但我还是追求画面的空间构成,水墨的灵力,那种本色和颜色之间的美感。我的构成变化是空间的布局,而不是我们自然界这种空间。

林:我认为在你的水墨作品中,色彩的运用或者说选景构图这些方面还是跟你的版画面貌非常接近的,有版画家“贺昆”的特点。

贺:一个艺术家在用不同的媒材进行创造,艺术思想是一致的。只是使用的材质不同,材质的特性不同,味道不同,所以我的水墨作品有我版画味也是自然的。明年我在昆明的这个展览结束以后,下半年我会把这个展览移到中国版画博物馆展出,我在跟李康馆长谈这个展览的计划,我看了他们的空间以后,到时候我会补一些作品,根据他那个空间来设计展览的作品,那可能就会跟我在昆明展出的作品会有一部分不一样,补一部分和他那个环境相融的作品。

(想念父母的孩子 48cmX178cm 纸本水墨 2018-10)

林:当然从策展人的角度讲,“我想向观众推荐什么样的作品?”这也很关键,它跟空间有一定的关系。在当代水墨的板块里面,也许你经历过版画的语言的转换,又或者说是你有了国际的视野观察判断,你在绘画上实现了当代艺术家与中国传统画家这二者之间拉开了一个很大的距离,有了新的面貌。这也是为什么我们选择策划举办这样的展览的一个原因。我想改变大众对“中国画”的认识,不要老停留在对牡丹、山茶的审美,停留在四君子的托物言志之中。艺术是可以跟这个时代下的生活情趣建立联系,获得更高层次的审美体验。你是中国当代水墨中非常具有代表性的艺术家。就同时代的一些艺术家做一些比较,比如刘庆和的作品我也有关注,你的作品跟他的画比较起来,我觉得你的东西有一种“野味”。

贺:刘庆和他生活在都市,我生活在乡村,对生活的感受不一样。比如说让我去画都市的女孩,我画不了,或画出来没有那种味道。他画都市的人群的味道把握得非常好,那是我表现不出来的。不同的生活,表现不一样的气质。

林:回到我们今天谈到的一个关键词:野趣。有些人的作品有书卷气、秀气、都市味,也有匠气、俗气、脂粉气,而你作品最大的特点是有野逸之气,有野趣。

贺:你说得也很对。你看我同学魏启聪作品就很书味,他的作品就像一篇散文,像是书屋里产生的作品。我的作品就没有这种感觉,我的作品就直接是从土里面刨出来的一样。

(有鱼图 48cmX178cm 纸本水墨 2018-9)

林:是的。你看刘庆和的作品也有画河边或树丛这些场景,但他的作品没有地域的特点,他的画没有地域的指向性;而你的绘画当中总是离不开有一些普洱的景色。总是有特定的指向,您画一座山也是指定具体的是哪一座,这就是地域性与没有地域性的区别所在。那你觉得什么样的绘画才更具有生命力?

贺:不一样,因为都有生命力。只不过一个人所处在什么样的生活状态便决定拥有什么样的思想,就导致喜欢什么样的作品。比如说刘庆和的作品,我喜欢他的作品,但是并不代表所有世上观众都喜欢,我的作品也不可能让所有人都喜欢。这个社会能够有一部分人喜欢你的作品就已经很成功了,因为当你的作品面对社会的时候,你肯定希望有人喜欢你的作品,除非你真的能够放下,能够无所谓,那你就不需要展示,对不对?!当你想把自己的东西展示给观众的情况下,肯定是希望能够获得一部分观者的认可,什么样的人喜欢什么样的作品,什么样的艺术家画什么样作品,画如其人。

林:那贺老师你有没有借景抒情或者借物言志的想法?

贺:我不会借别人的作品来抒情,我是会借自然界的东西给我一个启蒙、启发,然后来展现我对这个东西的理解。比如说导演田壮壮喜欢我的作品,他要在普洱拍一个电影找拍摄场地,那他想到贺昆笔下的景色,我就带他看了我喜欢的一些风景,一些给我创作启发或是具有绘画构成的场景,他一看到也非常喜欢,所以这就是物以类聚的感觉。那就说明拥有什么样思想的艺术家,欣赏的东西便都是相同的。

(春 68X68cm 纸本水墨 2018(2)-6)

林:我看你的作品,发现你在用笔上为什么都是细碎的、撕牙裂齿的形式,这种笔法是与你版画中刀法相似相通吗?我认为这种技法本身也是具有一种野性的力量。

贺:是的,因为有时候你需要很流畅的画面构成,它的语言是在比较和对比当中产生的美感,所以有的地方需要流畅,有的地方就需要拙感需要残破,虽然局部是疵的,但是整体是流畅的,是有气运的,是达到古人所说得“气韵生动”的。干和湿它要有对比,要有比较,就像如果要是这一片全是湿的,没有形,那它就真的没形,但是在这一片湿的里面有一片是干的地方,那么整幅画面就活了。所以不管什么形式的美感都是在比较当中产生的,没有对比就不存在美。

林:那画面中小孩、女人或者生活的场景是有没有代表性、指向性?

贺:不一定,还是要看具体画面的主题。有的时候就是一个让画面产生一个美感,一个意境。就是这个地方需要一个人,或是一头牛,这样使它们形成一种互动,便就产生一种具有特色的味道,但与此同时又要思考这种味道要怎么样来呈现,是写实的方式?变形的方式?还是抽象的方式?这个就是所谓的表现形式和构图的美感。比如我有的水墨作品前面画完了以后觉得可以,过两天再看就觉得差点东西了,不完整了,便再来进行第二次创作。

林:“当代水墨”这个概念在您心目中有没有一个完整的概念?

贺:没有,画家一般都不会去考虑这个问题,只是会考虑画面的构成怎么舒服,对画面的审美,对美感的理解。什么当代也好,现代也好,对画家来讲,所谓的称谓一点不重要。

林:那你怎么看刘庆和、朱新建他们的作品?

贺:朱新建的作品挺好的,画面很随意,很有意思,有可读性,他的作品也是属于从书屋里出来的;而刘庆和的作品是从社会现实生活当中出现的,所以如果他们两个比较的话我更喜欢刘庆和的作品。刘庆和应该是在中国现代美术史里面(而不是说单纯的在哪一个画种里面),应该是有一席之地的。

林:你如何看待这个社会喜欢给艺术家贴标签的这个现象?比如你有著名版画家,这个很硬朗的标签,当你的水墨作品出现在大众视野时,你认为观者会模糊对你的看法吗?

贺:我认为不会。Artist就是艺术家,社会、大众会给它一个明确的划分,理论家同样。但是对于画家自身来讲这个不重要,就像前天的一个研讨会,有一个年青人提出来,现在版画新媒介很多元,那传统型的表现会不会成为非物质文化遗产?南京一所大学的一个院长在台上谈的理论很高也很深,云里雾里的听了半天我都听得有些费力,后来我上去给那位年青人补充,我说非物质文化遗产那是政府的事,对于画家来讲,那就是一桌菜上了几个新菜没吃过,可能有的人喜欢吃,但是我还是更喜欢吃红烧肉的,我更喜欢吃酸菜炒肉!00后90后他们的审美是跟我们这代人是不一样的,表现的观念是不一样的。所以人类创造出来的一些东西是永远不可能消失的,只要人类还存在,我认为人性手绘创作的艺术表现形式是不会边缘化的,文化它没有先进和落后之分,只有科学有。所以作为画家来讲,你不要去考虑这个问题,非物质文化遗产那是政府的事情。

林:在绘画上,我觉得艺术家画画应该有一个横向的比较面,或者他要思考我要画这样的画,要与什么样的事情搭上关系,或者说跟这个社会之间有没有一种联系?

贺:当然要思考一些东西,有的东西它是与生俱来的,它是在学习和借鉴当中、思考当中而产生的,你比如说我每年都要到处跑,是因为你在看别人的东西的时候去发现自己,知道我在这个世间我所从事的这份工作,我的位置在哪,是需要反省的。我存在的价值在哪?这样的话大家才认识你,你活着才有你自己的价值。所以你不了解世界,不去做这种比较,你的自信从哪来?当然美术发展到今天,能够存在和生存特别不容易,要发现一个了不起的艺术家,特不容易,你看那么多年也没看到过有什么很厉害的艺术家。一个伟大艺术家肯定是塑造了一个新的审美方向,他才能够成为历史的人物,比如莫奈、凡高、高更、毕加索,一直到这个现在的弗洛伊德,基弗,他们多数塑造了一个新的审美的表现形式和一个方向,所以他们就存在于这个社会。那说到中国的话,比如齐白石、李可染、吴冠中、朱德群、赵无极、石虎、刘庆和这些艺术家都是塑造了一种新的审美和一种新的技术表现形式,在新的审美方向里面寻找一种发展,然后有很多人在效仿和追星。当然我不能说我贺昆也塑造了这个东西,但是我是很自信的。今天的绝版木刻在世界范围的格局形成,我是做出贡献的,也有自己的艺术语言,从国内到国外,观众看到我的作品便知道是贺昆的作品。当然就是一个人塑造的一种艺术表现方式,必须要有一批人来完善,就奠定了它的存在的价值,如果要是没有一批人,那你自己玩,会慢慢的消失。

(河边少年 68cmX137cm 纸本水墨 2018-7)

林:你有一些水墨作品尺幅比较大,而且是以人物为主,这些作品是为全国美展而画的吗?

贺:没有,我从来没有这种想法,只不过我画十九大的一幅作品画到第六张才完成了,历时一年多。觉得还是要表现一些自己很有时代特性的作品。因为十九大会成为中国时代的一个里程碑。我不去评论这幅作品它的好与坏,你再过五十年再来看这个作品,它便具有时代性。

林:那可以理解为:你想要去踩这个时代的基点对吗?

贺:不用刻意,你要有感而发才行,可能这个作品完成以后,政府的一些官员会很高兴,但是我不去管他谁高兴与否,自己想画就行。

林:那您画面中的人物都是写生吗?

贺:不,都是我脑子里想的,写生画不出那种感觉,要对这个画面的结构来布局来表现,如果要是写生的话,你会被这个人物的形象给限制,给带走。可能你把这个客观存在的人物画像了,但是画家自己没了。