画家马惠龙在向参观者讲解作品《岁月钢厂之一》 毕芃 摄

“这是虎跳峡吧!”正在展出的“走进彩云南 喜迎COP15”新经典学院派油画作品展上,一幅将奔腾巨浪绘在眼前的作品栩栩如生,吸引了不少市民驻足观赏。

《虎跳峡》170cm x 110cm

这幅人气颇高的画作名为《虎跳峡》,作者是云南师范大学美术学院教授、硕士生导师马惠龙。作为一名新经典学院派的油画家,马惠龙坚持把油画艺术形式与中国传统审美相结合,追求“澄怀观道”的审美境界,用油画语言表达东方意境。

《虎跳峡》是马惠龙此次参展的6幅油画作品之一。远观,浪花翻滚、水石咆哮、汹涌澎湃;近看,色彩浑厚、笔触精准、层次分明。马惠龙介绍:“这幅作品是今年8月我们‘写生云南’采风活动走进丽江虎跳峡时创作的。时值丰水期,这幅写实作品生动展现了虎跳峡的力量之美。”

在秉持正本清源的艺术风格和传统油画技法的同时,马惠龙也尝试综合材料的探索运用,丰富具象绘画的艺术表现性。“这幅画之所以有视觉上的厚重感,一方面是刀笔并用,还原激流拍岸的细节;一方面是运用了综合材料,以沙子做了很厚的底,在色彩和质感上做了更贴切的铺垫。”马惠龙一语道出了《虎跳峡》立体视觉效果的关键所在。

展出的《岁月钢厂》系列作品中,也有综合材料的影子。马惠龙讲解道:“这幅画高2米、宽1.6米,是今年国庆期间花了两天时间在昆明钢铁厂老厂完成的。因为绘画对象属于国家工业遗产,所以在选择绘画材料时尝试了铁红粉。这种材料的运用,恰如其分地表现出老工厂的斑驳感,有助于体现昆钢所具有的时代意义。”

《岁月钢厂之二》120cm x 120cm

如何把国画的意境之美和油画的具象之美巧妙融合?在马惠龙看来,新时代维度下的油画艺术创作,不仅可运用综合材料,还可把漆画、剪纸、年画、中国画甚至是摄影等其他艺术门类调动起来,用油画材料方式去表达,让绘画呈现更多的可能性,传递出更具中国绘画特色的意境。

《层叠相连的古村》便是这样一幅作品。画面中土库房层层叠叠,“你之屋顶,我之庭院”,让观众一看便知是位于红河泸西的“中国历史文化名村”城子村。这幅有着中国山水画构图的油画作品,将300年古村落的光与美体现得淋漓尽致。

“油画是讲究语言的。我努力在作品中传递一种中国精神,一种力量的美,用的是西方材料,但真正表达的还是国画‘意到笔随’的写意精神。”马惠龙详细解读着《层叠相连的古村》的创作过程:“构图和用笔上,我会不自觉的把国画与油画的技法揉到画面中。”

《枣红马的故事之二》100cm×120cm

同样描绘云南壮丽山水的,还有《枣红马的故事》系列作品。近三年来,马惠龙曾四次去金沙江边进行油画写生:“金沙江的日出和黄昏非常美,奔流不息的金沙江激起无限感慨。江水在阳光的照射下宛若璀璨的宝石闪着耀眼光芒。南岸满是嶙峋的青褐色礁石,浅滩遍是红褐色的鹅卵石和大浪淘沥存留的江砂。这可能就是元谋旧志记载的‘日灿金沙’奇景吧!”

壁立千仞,骏马小憩,《枣红马的故事之二》是马惠龙颇为满意的一幅作品:“大山的力量与马匹的灵性相映成趣。绘画技法上也是东西并用,山体部分笔法粗犷,偏重写意;群马部分笔触细腻,侧重写实。虚实相生,光影灵动。这也是新经典学院派所传承与发扬的精神与品格。”

综观上述油画作品,可以发现作者均取材于云南。马惠龙谈到:“为人民抒写、为时代放歌,是我们美术工作者的使命与担当。把西方绘画技法与中国传统文化有机融合,展示云南自然山水之美、民族风情之美、历史人文之美、生物多样之美,也正是新经典学院派的一大特色,在当代、流行与经典中架起了一座桥梁。”

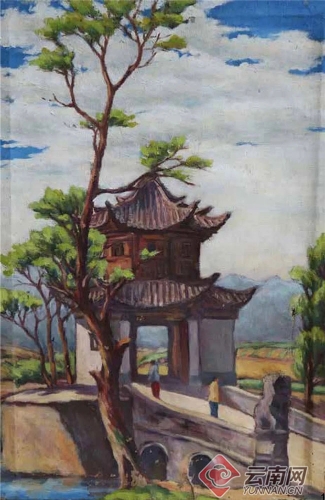

周生甫 《大观楼》 30cmx60cm

“走进彩云南 喜迎COP15”新经典学院派油画作品展正在云南文学艺术馆展出,将持续至10月30日。展览甄选了蒋高仪、高临安、沙璘、段玉海、杜龙琪、孙红德、胡雪波、马惠龙、王韶悌、胡俊等省内外学院派油画家的近100幅精品油画。值得一提的是,上世纪20年代云南省油画启蒙教育家周生甫1926年创作的《大观楼》等多幅作品均有亮相。

云南网记者 毕芃