采访人手记

昆明龙泉路云大小区内的报刊阅览室,常年摆放各类最新大众刊物,这也是石鹏飞教授在社区的“根据地”。“《龙泉苑》目前有160多期,只要身体允,我会继续办下去。”眼前的这份刊物每月一更。有限的版面内,文章、图片紧凑地组合,默然宣示其精悍属性。

他常言思想是链条,开个头就可以接下去;兴致敞开之际,便会思维无疆地漫谈古今中外,活化经典、洞悉日常。他擅于从现代启蒙主义视角勾连学术与生活,双眼不时闪烁真性,精神气度亦有几分印合其“披发楚狂”的自我描绘。这样一位情感丰沛的地方文化名人,除了激扬无可掩藏的个性之外,对周身世界有着深刻而长久的关怀。

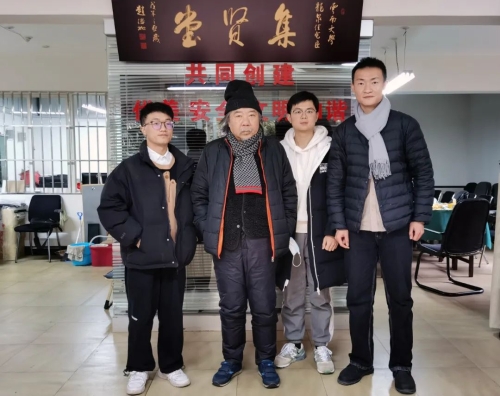

采访人与石鹏飞教授合影

名片

石鹏飞,1948年出生于上海,青年时代在云南西双版纳度过九年知青岁月。1977年考入云南大学中文系,毕业后历任云南大学职业与继续教育学院教授,《云南大学报·成教版》主编,云南省诗词学会副会长,昆明市文史馆首批馆员。主讲《中国文学史》《中国古代文化概论》《老子研究》等课程,在先秦诸子百家思想、启蒙思想史、文字训诂学等研究上,卓然自成,同时擅长格律诗创作。著有《老庄我读》《屈赋今绎》《诗经情诗摇滚》《杞庐诗话·杞庐诗词》《砚边拾思》《石鹏飞语录——漫画版》《思想“怪杰”:李贽》等十余部作品。

未必淳厚古人心

过往人们对石鹏飞的了解,多从其精彩的讲座、主编《云南大学报·成教版》、制作国内闻名的江岸小区“教授黑板报”开始。事实上,80年代后期起,他在媒体界的名声比教育界还要响。他不仅是云南地区最早在重量级文化刊物《读书》上发表文章的学者,也是迄今发表数量最多的一位。“于我而言,知识是云南大学给的,而智慧则来源于《读书》。”

那时,他多以本名和笔名“公输鲁”,在“补白”与“读书短札”栏目中亮相些体小思精的札记性作品,正好印合“补白”的多重含义:补空间之白和思想之白。如此“飣餖之学”的形式承袭了中国古典传统,例如清乾嘉学派的学术札记,皆似“采铜在山”。与如今学术领域浩如烟海的“长篇大论”不同,传统学问文章从不绕山绕水,讲清楚观点即可。

石鹏飞教授在东方书店读书

平日,年轻人都喜欢与他那颗拒绝鸡汤式说教、葆有年轻思想的头脑接触。他在文字训诂学、先秦思想、古典文论、启蒙思想史等领域有着精深不懈的研究,但同时又说“未必淳厚古人心”。“人性是很难改变的,不断演替的只是满足人性的手段而已。”传统文化资源在当代,首先被他视作一种传承。“民间思想是个大杂糅,几种思想齐备,各有各的用处。归根结底要批判看待古人的思想。”早年有学生毕业论文主题为“老子批判”,被其他专家强烈质疑。石鹏飞却认为,理性对待先人思想遗产的态度,起码是值得肯定的。

他长久地处于学生、听众中心。现场听过他演讲的人,往往难忘其犀利、幽默的风采。90年代云南大学开设“东陆讲坛”,石鹏飞以一场名为《改革大潮下的现代婚恋观》的讲座引发强烈反响,收获“铁嘴”的名号。谈及这一最为闻名的标签,他笑言这是大家对自己的厚爱,“嘴巴是思想的表达工具,能说会道的人很多,不一定都有思想。我虽不敢说自己是思想家,但我要努力做个思想者。”

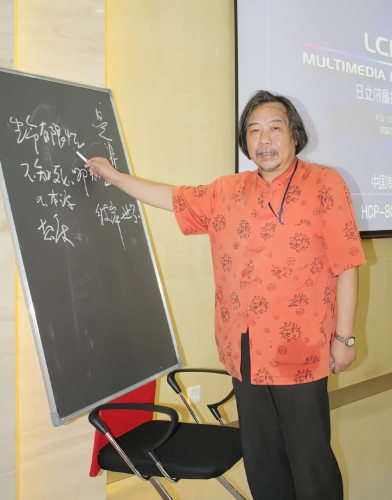

石鹏飞教授在云南大学做讲座

此后,《人生观和人死观》《老子答问》等校内系列讲座,伴随石鹏飞的名声延伸至更广阔的社会空间。纵观他多年来演讲的命题,既聚焦老庄思想、魏晋风度等传统文化,也涵盖都市文明、新闻写作、社区建设等当代领域。他守持理性观,注重启发听者的好奇心;对惯常现象予以逆向剖析,引导突破刻板思维的惯性。“天下未言而先言,天下已言而深言”是石鹏飞在讲座《我的“学习之道”》中的一句话。仔细品味其中暗含的基本态度,即是不要将思想巨人看得遥不可及。

如果将讲座听众算上,石鹏飞的学生将是一个规模惊人的群体。《石鹏飞语录》的开篇“超越生命”便讲:“教师延续生命的重要方式就是学生。”他强调,教师最重要的就是爱学生。“爱会带来责任感,希望我的学生能够青出于蓝而胜于蓝。光有爱和责任不够,才华、威望和技巧也是必要的。”曾经,一位相识多年的学生送来一副对联:“嬉笑怒骂皆成文章,饮食男女都是学问”。紧接地气,早已成为石鹏飞人生的一条准线,万千补益都从生活中来。

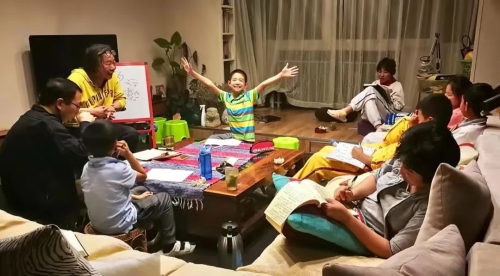

石鹏飞教授在家中给孩子们讲课

丘壑深处寻趣味

学术是一条需要耐性的蜿蜒卓绝之路,石鹏飞以追逐趣味的态度赋予冷板凳超越感。尚记得与其初识,数人围坐在半露天的街边小店共煮一锅肉菜。几米之外的市井喧嚣热闹,耳旁是石老师的提问——

“羊羔的‘羔’字,当怎样讲?”

我默默地想。

“下面的四点,就是烤羊嘛。‘焦’字呢?就是烤鸡,‘然’即是烤狗肉。”

....噢!

“我自己在做文字学的时候,伸出左手和右手。左字加个单人旁,就是辅佐的‘佐’;右字加个单人旁,就是保佑的‘佑’。都是帮忙的意思。我突然想,为什么左边一定要放‘工’,而右边要放‘口’呢?说明有尊卑之别。左手的‘工’像是别人拿来一根棒棒伸手过来帮你,代表人助;右手的‘口’代表祷告上天,是神助。右边通常是主要用力手,人是重右轻左的。”

在他的话语里,每个汉字都蕴藏丰富内涵,又具有形象性。他将生活情境与文字构造联想在一起,始于疑,成于通,进而从微观文化迹象中查探民族思维的根系。

当然,这颗头脑的魅力还在于思域广袤的传统诗歌情怀。

石鹏飞教授生活照

60年代,一位少年出于兴趣,利用整个暑期,每晚在路灯下手捧《诗词格律十讲》揣摩诗韵与平仄。半个世纪后,少年已成长者,路边成了杞庐,惟有对诗歌的热爱不变。近年出版的《杞庐诗话·杞庐诗词》收录了他从青年时期以来的数百篇格律诗。回想起初学格律,场景仿佛就在眼前:“那时条件很有限,除了书上告诉我的之外,唯一的途径只有背诗。因为古人基本上平仄是不会错的。”

云南大学文学院原古典文学教研室主任赵浩如先生,在为此书所作序中,对其才情做出点评:“以其读书之博,论文之深,是我所知后辈学者中极罕有的。他言事品文,时有高论,直言慷慨,无所顾忌。”

“诗有形有神,形的修炼,则是格律体的诞生。”从橄榄坝农场到云大银杏叶下,从三尺讲台到公众讲堂间,他将诗韵糅进岁月的褶皱,在其“消解苦难就是学问”的人生格言中,诗歌始终是他固有的精神家园。

身处当下信息迅捷时代,石老师的表达也从未停息。他的微信朋友圈日常更新学术日课《杞庐说字》,手书有关文字学的点滴思考;也常发布即兴诗作,寄托对万物的真挚咏叹。年初昆明罕见地降大雪,他摄下数簇雪压的鲜花,配以“底事偏招青女妬,飬花时节雪花飞”,可谓浪漫至极。

置身事内“格生活”

“我一直认为,作为知识分子,在专业上必须追求精益求精,也要对国家、民族和人类的命运有所关注。”在“公共知识分子”概念倾向污名化的当下,石鹏飞称得上清流楷模,多年间不断践行学人立身立命的理想。

石鹏飞教授在云南大学参加活动

早年,他和同仁们在云南大学组织成立知青联谊会,主张对社会要有回馈。这一组织后续演变成云南省青年科技服务中心,创办了省内第一所夜校,完成省内第一项技术转让,并与农垦局合作办电工学习班,收益全部捐出。

向前追溯这种个体社会关怀的起源,石鹏飞在五十岁时的一首诗里已做出解释,那句“未悔平生投大荒,雄姿常忆少儿郎”的慨叹,将时空坐标猛然指向在西双版纳的九年知青岁月。

当年农场里的直观所见与过往形成巨大落差。“我过去看到的世界是玫瑰色的,农场生活让我重新审视以前的教养。”许多有过知青经历的文学创作者都会在此后描写这段不可磨灭的经历,例如与石鹏飞同在云南下乡的邓贤,以近乎悲壮的笔调写下《中国知青梦》,又如云南籍作家张曼菱,在小说《有一个美丽的地方》中用散文诗般的思绪寄托对美的追求。

“知青生活就是人间,它既非天堂也非地狱。之前学校教我们‘高大上’,到了农场发现根本行不通。这种体验让我对唯物主义有了真正透彻的理解。”

面向周身,他逐渐感悟到“格生活”的深刻道理——将“格心”与“格物”进行辩证统一。“欲望是社会的引擎,道德则是刹车。本能的利己无法去除,规范利己就是文明。要热爱生命,尽可能让生命绽放光辉。”

石鹏飞教授受邀在云南财经大学做讲座

这是一种绵延在他内心,向外源源发散的热忱,做主编、办社区报看似是角色转换,实则为同一种信念驱遣着的,在不同阶段产生的实践变体。担任《云南大学报·成教版》主编期间,他无比强调眼界与真知,刊物多年保持高质量,广受教育界好评。“我一直相信当年梁启超讲过的一句话:一支笔顶过三千毛瑟枪。笔杆子是很重要的。”

90年代,基于对社会的洞察,石鹏飞发现本地社区对“现代社区居民应该具备怎样的素质”这类软性文化建设的思考和努力有所缺失。1995年搬家至江岸小区后,他利用小区入口处的简陋基座,拉起一群同事办起了手抄墙报,连粉笔都是从学校“偷”来的,这面墙报也被市民称为“教授黑板报”。此事接连被省内外媒体报道,新华社专门举行了一次媒体发布会,把江岸小区的社区文化定位为“江岸模式”。有中央领导人来云南考察,也曾专程来看墙报。

如今,退休多年的石鹏飞又在所属社区“龙泉苑”办起了小报。“早年我办墙报的宗旨很简单:通情况,连感情,扬正气,纠歪风。现在编报纸则致力于报道小区发展,反映社情民意,传播现代理念。”

石鹏飞教授在龙泉苑与社区人员交谈

言谈间,报刊室内人来人往。某种与公共文化相关的气息已然浸润开来。伴随书页翻动声,塑造现代公民素养的信息空间正细微地构筑,引导读者从容走进角色。

写在后面

长居滇云半个世纪后,石鹏飞偶尔也会在随笔里追忆这大半生的细碎片段,如镜头拉近拉远。有故园点滴,有旧学根基,有讲台意气,自然也有为这座城市留下的特殊文化印记。可以肯定,他是“学问”与“生活”的真正在场者,通过接地气的文化实践,为两边的群体打开一扇方便之门。他的所有努力与追求,归根结底,都书写在一个“通”字里,贯穿人生底色。(文字:田书博 姚泽旭 宁建欢 图片:供图)