前言

作为昆明市德艺双馨文艺工作者,吴然表示,文艺创作是艰苦的创造性劳动,需要专心致志,心无旁骛地付出劳作和心血,努力创作丰富多彩并受读者和观众喜爱的作品,这是作为一名文艺家的立身之本,也是真正的德艺双馨。他呼吁广大文艺工作者,把个人的道德修养、社会形象和作品的社会效果统一起来,坚守艺术理想,努力以高尚的操守和文质兼美的作品,为历史存正气、为世人弘美德、为自身留清名。今天,我们通过《大青树下的小学》《走月亮》来了解吴然。

吴然1973年在《云南日报》发表第一篇儿童文学作品《海花》,1985年加入中国作家协会。著有散文集《歌溪》《一碗水》《走月亮》《我的小马》(台湾版)等20余部。散文集《小鸟在歌唱》《小霞客西南游》分获中国作协第二、五届全国优秀儿童文学奖,《天使的花房》获第六届宋庆龄儿童文学奖,2006年获云南文学艺术成就奖,2018年11月8日,凭借《独龙花开》获2018陈伯吹国际儿童文学奖。多篇作品选人包括港台在内的不同地区、不同版本的小学《语文》教科书,其中《大青树下的小学》《走月亮》分别选作统编本小学《语文》三年级上册、四年级上册课文。

冰心这样评价吴然的创作:“给儿童写散文不容易要有童心。你的散文小集朴素自然我很欣赏。”郭风说,吴然的散文清新、朴素,是写给孩子们看的真正的儿童散文;晓雪认为吴然是以诗人的气质来创作散文,展示美的意境、塑造美的形象、表现美的理想。

吴然正是从细节关注自然景物,赋予花鸟鱼虫、草木山水生命个性,流露出对自然真切的爱,同时内心的感觉和大自然融为一体,从而赋予自然一种特殊的面貌,捕捉到属于云南独有的那种“不可思议的捉摸不定的神秘气息”。

吴然的每一篇短小精美的散文都深藏着他对儿童的爱,和他想给予儿童的快乐,也深深寄寓着他对儿童的呵护与希冀。

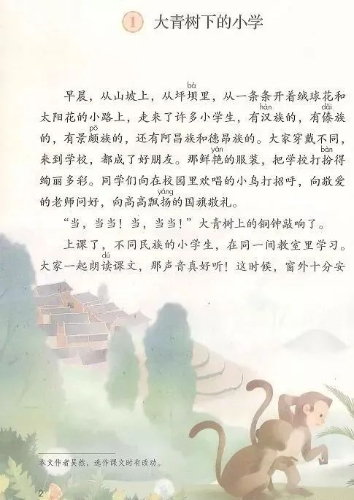

吴然说关于《大青树下的小学》

诗人徐迟曾经用“美丽、神奇、丰富”这六个字为云南定位。不过,尽管作为云南人,我也是在1985年5月才第一次到边疆,把这六个字烙印在心里。

当时,我赴德宏傣族景颇族自治州首府芒市,参加州文联举办的“孔雀笔会”。我兴奋地査阅了很多资料,为自己第一次边疆之行做足功课。笔会结束后,我先是到与缅甸接壤的畹町、瑞丽,在银井、弄岛,轻轻地把脸贴在界碑的“中国”两个字上……随后,我从瑞丽,经陇川、章风、盈江、梁河到了腾冲。最后,我又翻越高黎贡山,来到向往的怒江。我先赶到贡山,跟随马帮,沿着怒江边的茶马古道,去闪打和怒族同胞过鲜花节。白天看过溜、射弩弓、划独木舟表演,晚上在怒江边欢歌起舞,跳圆怒江的月亮。从闪打回到贡山,我很想进独龙江去。可是大雪封山,无法通行。回到六库,我买了张车票,过了高黎贡山风雪垭口,在大树杜鹃的簇拥下,一路直奔片马。

片马是1961年才回到祖国怀抱的一块土地。在一条小江的对面就是缅甸。当时木材堆积成山的片马是个特区,它所辖的古浪、岗房,是我国西南两个最边远的村寨。我很想去看看。巧的是,我来的时候,正赶上发新式警服,边防站要给古浪、岗房哨所的战士送去。于是,管排长约上我,随他同行。

我们是沿着国境线骑马去的,有一匹马专驮新警服和书报邮件。我骑的是一匹枣红马,山路经人踩马踏,很结实;马又经过训练,很乖,走得很稳。不过管排长说,这一路有蚂蟥,有毒蛇,还有狼和老狗熊,说得我很紧张。管排长拎着一根竹竿,一路打树棵草棵,说是“打草惊蛇”。幸好我们没有遇到狼和老狗熊。中午,在江边吃过午饭后,我们沿着作为中界河的小江而行,进了古浪寨。

古浪乡的乡长乔银秀在云南民族学院培训过,19岁,年轻,活力四射。她满山寻找矿石,说如果有矿,村里的乡亲们就富了。我和管排长都不知道她背回来的东西里有没有什么矿石,于是乱猜一气。后来我说我想看看寨子里的学校。她一拍手说:“新校舍刚好修建好,是全寨子最好的房子。”她带我们走进寨子,一会就听到嗡嗡的读书声。朝着声音走去,只见一面鲜亮的国旗飘扬着,小学校青瓦白墙,一棵大青树圆圆的树顶投下一片树萌。树的枝干上挂着一节钢管,被当作上下课的钟。我们停下来,听老师带着学生读课文,老师读一句,学生读一句,那声音真好听。细细听,读的是《王二小》这篇课文,我读过,管排长和年轻的乔乡长也读过。在祖国西南最边远的村听小学生读这篇课文,我们都很激动,也都轻轻地跟着老师读了起来。过了一会,有位女老师来敲钟下课了。十几个小学生从教室里跑出来。一个个子细高细高的老师随后也走了出来,他赤着脚,一只裤脚卷着,喊着管排长、乔乡长,跑过来和我们打招呼。我也作了自我介绍,和他说学生们读书的声音很好听。老师搓着沾着粉笔灰的手笑着。一个穿着黄短裤的小男孩跑过来告诉我,说他们老师“捡”到一只小熊。我说:“噫,你们老师还捡到了小熊?”“是呀,就养在那后面。我带你去看看!”小男孩说着,拉着我绕到大青树背后,在墙角的一个木栅栏里,果然有只小黑熊,眼睛亮亮的,很害羞的样子,正用小胖爪抓木盆里的苞谷稀饭吃,糊了一脸。细高老师也过来了,说小熊是他在林子里打斑鸠的时候捡到的,等它长大点,再送回森林里去。这真是太有趣了。

我们离开古浪,又到了岗房。参加完一对李素族夫妻的婚礼后,管排长去晒场上跳舞唱歌,我在哨所写日记。听着雪风从高黎贡山呼呼地吹过,看着一颗颗流星划过深蓝的夜空,我思绪急飞。想到这些天我在德宏芒市,在畹町,在瑞丽,在弄岛,在大等喊,在院川,在大盈江,在腾冲,在六库参观过的民族小学,见过的各民族的小学生,也逗过在校园里开屏的孔雀;小麂子、小猴子不怕人,跑进校园里来玩耍。想着这些,我掏出随身带着的小本子很快写了一篇四百多字的短小的散文,题目是《民族小学》。这篇短小的散文后来发表在上海《小朋友》杂志1986年第1期上。再后来,过了17年,被选为2003年人教版语文教科书三年级上册的第一篇课文,编者改题目为《我们的民族小学》,叙述人称也从第三人称改成第一人称。现在,教科书编者又精心打磨文字,将题目定为《大青树下的小学》,并选入统编教材三年级上册,仍然安排在第一课。

这就是这篇课文背后的故事。所谓灵感,显然是来自怒江,具体说,是来自怒江片马的古浪和岗房,并在岗房边防哨所一种“美丽的感动中”完成了写作。当然,我在写作的时候也综合了我这一路在边疆看到的许多民族小学的情景,并且选择以一个更富有民族特色的多民族地区如德宏作为背景,来反映各民族小朋友在一起学习的快乐和幸福,描写边疆各民族孩子与自然和谐相处的生动场景。同时,我也是将它作为儿童文学作品,即通常称的“儿童散文”来写的。因此,这里就有儿童的视角,儿童的心理和儿童的想象,以及儿童的语言。也就是陈伯吹先生说的,用孩子的眼睛去看,用孩子的耳朵去听,并用孩子的心灵去体会。冰心老人在给我的一封信上也说,“给儿童写散文不容易,要有童心。”她在一篇文章中甚至说,搞儿童文学的人,就得“保持天真”。文学前辈的经验之谈告诉我们,给儿童写散文,作者往往要把自己“幻化”成作品中的孩子,努力用一颗孩子的心、一双孩子的眼睛看世界,对世间万事万物充满新奇和新鲜的想象力,这样才能让自己的散文葆有孩童般的天真的稚气,散发出孩童般的可爱的芬芳。

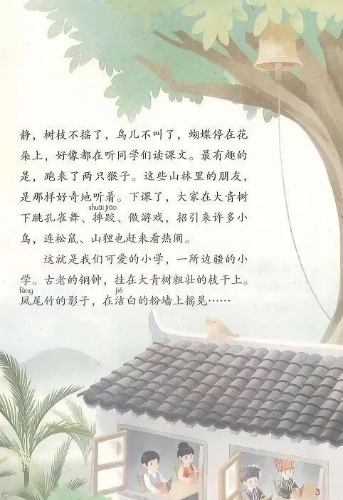

吴然说关于《走月亮》

童年是许多作家的创作财富。我给少年儿童朋友写的散文,往往就有我童年的影子。《走月亮》(原载于1985年第10期《儿童文学》杂志)这篇散文也一样。

我的老家在滇东北的宣威,一个乌蒙大山中的小村子里。那时候,老家贫寒,乌蒙山的月亮很瘦,亮蓝亮蓝的,月光带着霜冻落在人的脸上,身子骨都会打颤。

我们家原是一个大家庭,祖父祖母在上,还有叔伯婶婶。后来分家了。我父亲很早就在外面打工讨生活,母亲带着我和妹妹,住在一间关过猪的厢房里。潮湿、仄小,土墙和门枋上有干草和灰穗,还有永远的猪牛和粪草的气息。母亲带着我和妹妹守着这间厢房,守着一个不曾使冬夜温暖的火塘,度过了多少没有盐巴吃的日子!母亲总是很晚才从地里回来。我永远记得我和妹妹站在高埂子上等待母亲的情景:山梁的垭口出现了一个黑影,黑影的边缘被山月镀了一道清白的亮边,那就是母亲。母亲背着一背刺柴,顶着山月从山梁上下来了。

我拉紧妹妺的手,怕她呼叫奔跑时跌跤……

后来我生病了。在一个建筑工地当会计的父亲把我接到昆明,住在大观河旁边的集体宿舍里。我一边治病,一边在大观小学读书。大观河连接着滇池,悠悠水波,流淌着,融入月色弥漫的滇池,染在我想念妈妈的梦里。

一年以后,我随着父亲的工作调动,又到了大理,在苍山洱海间,度过了我的童年、少年时代。

大理是白族自治州,我在州府所在地下关读小学、中学的时候,班上有许多白族同学。一到星期天,和我要好的白族同学就会约我到他们洱海边的村子里玩。记得那些年,学校还经常组织“学农”,到了农忙时节,就带着我们下乡“支农”。有月亮的晚上,我们就在大青树下,或是院坝、晒场玩要,追逐打闹。有一首那时用白族话唱的儿歌《唱月》,我现在还会用白族腔哼几句——

白月亮,白姐姐,

你在天上游,

云彩追着你。

我在地上走,

妈妈牵着我……

许多年以后,我偶翻一本闲书《浮生六记》,读到“中秋日”一段,有这样的记载“吴俗,妇女是晚不拘大家小户,皆出,结队而游,名曰走月亮”。我的目光惊喜地停留在了“走月亮”三个字上。这三个字无疑唤起了我极大的响亮的美感。儿时和母亲踏月夜归的种种情景,以及少时和同学在洱海边的白族村赛“唱月”“跳月”“玩月亮”的童年记忆,纷纷涌到我的眼前。于是我在一种美感享受和浮想联翩中,一气呵成了这篇作品——

秋天的夜晚,月亮升起来了,从洱海那边升起来了。

是在洱海里淘洗过吗?月盘是那样明亮,月光是那样柔和。照亮了高高的点苍山,照亮了村头的大青树,也照亮了,照亮了村间的大道和小路…

这时候,阿妈喜欢牵着我,在洒满月光的小路上走着,走着,呵,我和阿妈走月亮!

整篇作品就像浸润着月光,在一种母爱与亲情的往返回旋的温馨弹唱中展开。

可以说,偶读《浮生六记》,是我写作《走月亮》的契机。假如没有“走月亮”这三字的触动,我恐怕一时难以找到写这样一篇散文的角度和心境,当然也就不会有现在这篇《走月亮》了。

我们知道,《浮生六记》所记的“走月亮”是以前江浙一带的一种风俗,即“吴俗”,指年轻妇女们在中秋之夜的月光下“结队而游”,以祈求美好的生活。而我写这篇《走月亮》,只是“借用”了“走月亮”三个字,并把地点放在苍山脚下洱海边,来歌唱母爱深情,以及和母亲“走月亮”的温暖与快乐,并非描写一种民俗风情。

儿童文学是成人作家为不同年龄段孩子们写的作品。虽然童年的经历给作家提供了宝贵的资源,但是作家并非全靠童年记忆写作,而只是把童年找回来细细端详,重新回味,重新想象,从而唤起自己的童心。这样的童年多少已经“艺术化”了,既遥远又现实,时间概念也完全模糊了,如我散文里的童年,仅仅是我童年的影子”。事实上,记忆也只有融入现实,与当下相结合,オ能既保持记忆的新鲜与活力,又丰富了记忆,从而获得现实的召唤与美感,使遥远的记忆变得亲切,如同现实的存在。因此,尽管我常用第一人称来写作,但作品中的“我”,也许是一个布朗族小男孩,也许是一个白族小姑娘,就像《走月亮》中的“我”。这个小姑娘不仅生活在“苍山”“洱海”间,而且用了“阿妈”这样的不同于我的老家宣威对妈妈的昵称。

末了,我还想说,阅读“要吃杂粮”。人是杂食动物,偏食或吃得太单一,对健康都不利。阅读也一样,要杂要广,要在杂与广中发现和发展自己的兴趣。如前所说,如果我没有“偶翻”《浮生六记》,看到“走月亮”这三个字,也许我就写不出现在这篇《走月亮》了。