老树枝头别样红

——晓雪其人其文

冉隆中

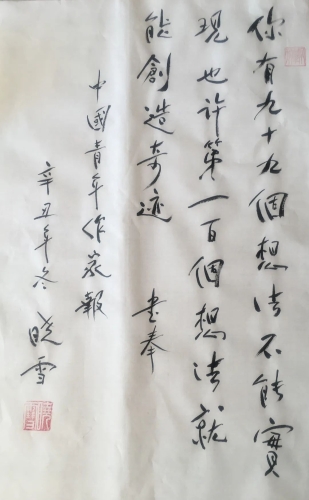

2021年12月12日,中国作协第十次全国代表大会即将启幕之际,晓雪启程从昆明飞往北京。行前,晓雪应约为北京某报题词:“你有九十九个想法不能实现,也许第一百个想法就能创造奇迹。”

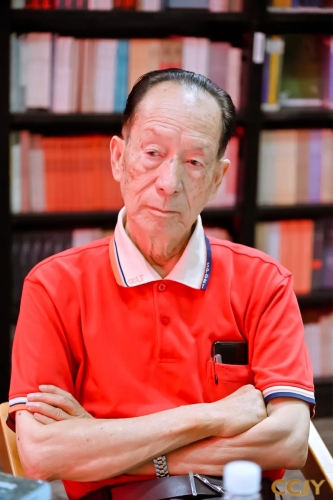

即将在京召开的作协十代会,“米寿”高龄的晓雪,是大会年龄最长的代表(名誉委员)之一。晓雪是中国文坛公认的“不老树”,而且,老树枝头别样红。他自1979年第三次全国作代会上当选理事(后改为全委会委员)以来,已经连续八届参会,从未缺席。如今年近九秩,身兼诗人、评论家、文学活动家数种身份的晓雪先生,当初是玉树临风,至今仍宝刀不老——无论是文学笔耕还是文学活动,他过人的精力、很高的产量和质量——让包括我在内的许多文学后辈都望尘莫及。

说到晓雪的笔耕不辍,这里有书为证:2021年年末,晓雪先生又出版了最新著作《畅想园文谭续集》。这部收录了90篇文章的新著,编为四辑,约二三十万言,是雪老近年公开发表的论文、发言、序跋、随感的结集。作为国内资深的当代诗人、诗评家,书中涉及的诗歌论述自然最多;而晓雪还是中国当代少数民族文学最重要的开拓者之一,因此关于少数民族文学现象的解读阐释,也在本书占有突出位置;除了上述身份,晓雪对诗歌和文学以外的其他艺术门类亦涉猎甚广,其中尤以书画得心应手,自己就是触类旁通的书家画家,其“晓雪体”书法作品,辨识度极高。记得某年在新疆石河子,我们一行访问“艾青纪念馆”,还在几十米开外,望见迎门一幅条幅,我断言,一定是晓雪手书。近观,果然。众人惊叹,以为是我目力极好,其实盖因晓雪之书法极具个性使然。因之,本书也有部分篇什,或品评鉴赏某知名书画家作品人品,或为某次书画展览作开篇前言……总之,全书可谓话题纷呈,文思飞扬,让人读来琳琅满目,获益良多。

通过阅读本书,让我知道了晓雪更多的过往。在他身上,有很多与当代中国文学有关的“第一”经历或文坛轶事。其中部分“第一”,算得上“兹事体大”,关系着中国新诗及理论、少数民族文学组织架构和创作理论的健康发展。可以说,晓雪是中国当代诗歌和少数民族文学若干重要事件的在场者、推动者和见证人。个人和时代,文学和社会,局部和整体,在晓雪身上,得到自然而奇妙的统一,这在当代作家中,晓雪是不多的一枚硕果、一个范例。

如果说对晓雪的上述评价属于“宏大叙事”,那么,我这里也有一组微观数据——我细细统计了一下,晓雪在他70年的“文学人生”中,在坚持文学创作、做好文学组织工作前提下,他还为411位文艺家写过序,跋、点评或纪念文章,其中111位是少数民族文艺家,42位是女性——仅此,可谓善莫大焉!

通过阅读本书,加深了我对晓雪的一个基本判断:在人格和道义上,晓雪特别值得尊敬。他以毕生之力,为他的文学信仰(真善美)而歌而赞,也为他的文学厌恶(假恶丑)而讽而鄙。他尽一己之力,矢志不移,“结庐在人境,我手写我心”。有时候,他的文学表达或可能趋时应景、直白肤浅;他的理论思考或可能浅尝辄止、失之简单,但他有着不变的文学追求和信仰,因此其文字始终凝结着他的坚定真诚。

阅读本书,也让我想起关于晓雪的一些往事——

晓雪曾经长期担任地方文学组织工作。他出任云南省作协主席,是1989年4月,在省第四次作代会上,以高票当选。其实早在1982年1月,他就以类似“常务副主席”之身“主事”作协(挂名主席在换届后不久即病故),到他正式卸任“主席”,是1998年。也即是说,在省作协主席的位置上,从“晓雪主席”变成“雪老”(尽管他笔体两健至今,从精神到外貌其实一点儿也不老),他一口气干了十数年。按照五年一届的惯例,他的任期大大超时。到了1998年换届,生于1935年元旦的晓雪先生,已是快满六十四岁的“高龄”。这个年龄,对于一位作家和作协主席而言,正是年富力强的当打之年。但如果晓雪主席还不卸任,对他羡慕嫉妒恨的某些文人,会做出什么“出格”的事,让人很担心。于是,晓雪终于从省作协主席位置上“退位”。

我说这些话,其实是有出处的。

因为晓雪退位前,刚好经历过一“喜”,一“悲”。

一“喜”,是换届之前,晓雪到北京开过一场研讨会。大约在1995年底,北京文采阁举办过一场高规格的作家作品研讨会,会议的主角,正是年届六十的晓雪。

开会的头天晚上,主办方中国现代文学馆设宴招待晓雪夫妇以及包括我在内的远道与会者。席间,文学馆负责人舒乙亲口说:该馆为健在作家举行研讨会,这还是头一遭。

舒乙这话,一方面当然是夸赞晓雪的文坛地位,另一方面也显出说话人的玲珑得体——因为当时现代文学馆即将建成尚未开张,拿这场晓雪研讨会来打头炮,也有为文学馆张目赚吆喝的意思。舒乙他们当然是有多方考量的:来自边地的少数民族诗人,地方作协主席晓雪,其分量够不够压秤,名头拢不拢得住京华人气?

应该说他们是押对了。因为第二天的大会,可谓群贤毕至名家云集。在北京,当时文坛数得着的“大佬”悉数登场,诗人作家自不必说,画家音乐家以及其他什么家也来了不少,把个文采阁挤得挤挤挨挨,随便一个席位卡后面,都是当时名动四方如雷贯耳的文坛人物。部分泰斗级文坛巨匠因年事已高无法到场,也纷纷发来贺辞贺信。比如冰心,贺辞一贯简约明快,“有了爱,就有了诗”。臧克家则在贺信中对晓雪做了全面界定,他说,“晓雪同志是著名诗人,文坛老战士,他的诗歌和散文风格独具,富于民族色彩,为世所称。他的评论文章立场鲜明,见解新颖,给我留下了深刻印象。”当时已八十五岁高龄的艾青,则在会前于家中单独接待了晓雪和夫人赵履珠。晓雪记得,当时的艾老白发苍苍,坐在轮椅上,视线模糊,没能一眼认出晓雪,着急地问夫人高瑛:“晓雪来了吗?晓雪在哪里?”晓雪急忙探身上前,紧紧握住他的手。艾青不禁泪光闪闪:“不容易呀!那年我去昆明接聂鲁达,我们第一次见面,快四十年过去了!”停了一会儿,又说,“诗,永远是生活的牧歌,你的书名《生活的牧歌》,取得很好,抓住了我最主要的特点。”

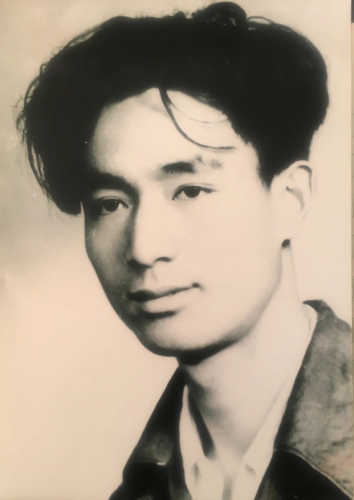

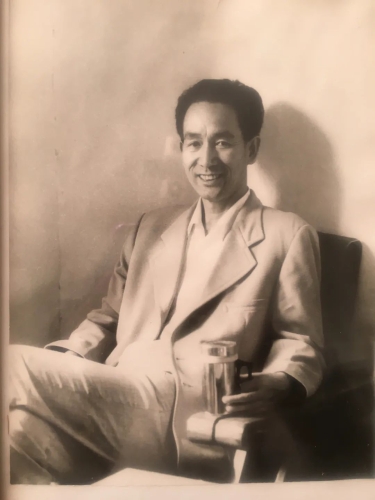

艾青提到的《生活的牧歌》,是晓雪的成名作,完成于1956年,由作家出版社于1957年7月正式出版,比我还年长一个月。它其实是晓雪在武汉大学中文系读书时写的“加长版”本科毕业论文,也是中国第一部系统评论艾青诗歌艺术的专著,还是新中国成立后第一部现代作家论。这部诗人诗歌专论,其意义和价值不仅在于创作了多个“第一”,更在于其观点的鲜明和内容的厚重。他以艾青为例,在书里集中阐释了关于诗人和诗歌四个论点:一是诗歌必须饱含时代感情,写出人民心声;二是诗首先必须是诗,强调诗歌的本体性和艺术规律;三是诗人必须走自己的路,强调诗歌“独抒性灵”的个性化价值;四是诗歌必须坚持贴近生活,在生活中创造和创新。在书的结尾,晓雪直接引用了艾青的诗句:“我们创造着,生活着;生活着,创造着;生活与创作,是我们生命的两个轮子……”晓雪以艾青诗歌立论分析,借以浇自己诗歌美学的“心中块垒”。65年前的他风华正茂,一气呵成的《生活的牧歌》激情澎湃,文采飞扬。而他对于现代诗歌的上述观点,即便放在今天,也不落伍。

艾青提到的另一段往事,晓雪至今记得:也是在1957年,夏天,艾青到昆明迎接智利诗人聂鲁达,顺访滇池,专门写了吟咏滇池的一百多行长诗《滇池啊》:“我们的车子/像春天的燕子/穿过清新的空气里/飞向滇池//滇池啊/一片翠绿色的海/远远近近/无数色彩丰富的山/环绕着它……”2021年初,当我的《滇池治水记》出版后,晓雪对我说:“你写了古往今来那么多文人与滇池的故事,应该把这段引入书里。”

那次北京文采阁会议,我有幸躬逢其盛。下午会议某个时段,也安排了我的一个说话机会。也许是连连听了前边诸多发言对晓雪人品的盛赞,我一下子联想起晓雪与自己的一段往事:某年,我因为在省作协组织的一次研讨会上做了主题发言,随后又将发言内容分节连载于某报,结果引起某位未被会议组织方邀请“莅临指导”的当地文坛“泰斗”狂怒,放言:“一个教书的小年轻,写了几篇干巴巴理论文章,自己从来没做过小说纪实文学,有什么资格去给全省作家指点江山?”由于“泰斗”的干预,那份报纸赶紧停下我的“连载”,编辑委婉转达了“惹不起躲得起”的意思。这个“偶发事件”,却触发了年少轻狂的我偏要碰碰“泰斗”的“过激反应”。就在我摩拳擦掌写作“檄文”的某日,在昆明大街上,我与晓雪相遇。还没等我诉说自己的一肚子“委屈”和愤怒,晓雪就以兄长和领导的双重身份,主动劝慰安抚起我来。站在街边,他娓娓道来说了好半天,印象很深的是几句话:地方文坛的纷争已经够多了,不必把精力花在某些不值当事情的唇枪舌战上。多读些更好的书,多思考些更有学理的问题,或许比回应某些人的浅薄无聊更具价值。听罢,我原来狭窄局促的心胸豁然开朗,云开雾散,与“泰斗”斗的“激情”就此按下——虽然此“泰斗”从未消停,这是后话。那天在会场,想及此,我放下了备好的“从苍洱走向世界”发言提纲,先说起这段往事,居然泣不成声,引得座中诸君好生奇怪——这段发言的开场白,或许只有晓雪一人能懂。

文采阁会议另一个很深的印象是,许多人不仅盛赞晓雪的文学成就,还花了很多篇幅表扬他的文学组织才能。有夸他“参加了许多重要的文学组织活动,是当代文坛重要在场者”的,更有赞他“对少数民族作家的培养,倾注了大量心血”的。一位在京且居高位的彝族诗人的发言,题目直接就叫“向晓雪致敬”,接着是一连串“向作为诗人和散文家的晓雪致敬”,“向作为诗歌理论家的晓雪致敬”,“向作为文学组织工作者的晓雪致敬”。想来也不奇怪,晓雪在云南作协主席位上“掌门”多年,而且又是中国少数民族文学最重要的诗歌“头人”之一,他的文学成就、影响和友谊,也必然是多方面的。

但如果只往这个方向想,那就错了。因为接下来,晓雪很快就遇到了一“悲”:文采阁会后不到一年,以为会锦上添花的晓雪,本已被确定在中国作协换届时晋京候任,这铁板上钉钉的事情,最终却在开会前被他人代替。原因据说是有人匿名举报晓雪,而临近开会,又无法证伪,于是,只好换人。某省区另一位诗人代表少数民族作家群体,替补晓雪,入选中作协副主席。王蒙为此致电晓雪,在电话里带有安慰善意地开玩笑,“晓雪同志啊,也许是你去年北京那研讨会开得太成功,影响太大,而刺激了他们吧!”

往事虽不如烟,但如今更为开阔豁达的长者晓雪,早已不愿再提及那些恩怨旧事了。回首人生和文学过往,他习惯于风清云淡地笑笑。这宽厚包容的笑容,让我想起二十六年前文采阁会议上,京华文坛对晓雪众口一词的称赞:玉树临风。

回到《畅想园文谭续集》,晓雪论文艺,他总是希望立论者格局要高大,襟怀要宽厚,视野要辽远,个人小悲欢与时代大关切,最好要兼容并包,且在幽微处发现美善、在阴影中看取光明,或许具有更加积极的文学价值和审美意义。岁末年初,冬寒料峭,正好我在病中,读到他的这些论述,仿佛我也从“阴影中看取光明”,别有滋味。

2021年12月12日 改于昆明

晓雪:(1935/1/1—)原名杨文翰,白族,云南大理人。著有诗集、散文集、评论集35种,《晓雪选集》6卷。作品在国内外多次获奖。历任中国作协第三至第九届理事、全会会委员、名誉委员,中国当代文学研究会副会长,中国当代少数民族文学研究会会长、名誉会长,中国诗歌学会副会长、名誉会长,中国少数民族作家学会副会长,中国南社曁柳亚子研究会副会长,中国诗歌万里行组会委主任,云南省文联党组副书记、副主席,云南作家协会主席,云南文史馆馆员等职务。