(批评者和被批评者,其实可以成为跨越时空的朋友)

说什么和怎么说

——以我在晓雪研讨会上的发言为例

冉隆中(文学批评家 现居昆明)

一个以文学批评为职业的人,一生中要参加多少次与作家诗人有关的会,在会上要发多少次与作家诗人有关的言,不好统计,似乎也没必要统计。这跟写文章发文章出书刚好相反:几乎所有写作者都比较在意自己一生写了(发了)多少文章,出了多少著作,每次填表、写小传,都要如数家珍地对自己“歌功颂德”,不惜浪费自己的篇幅、别人的时间,拉拉杂杂地把各种“代表作”统计填写进去。

这个反差,很鲜明,也很有趣。

同样有趣的是,人们因此比较重视写作规律的研究,比如,对于“写什么”和“怎么写”的研究,早已是成果丰硕,几乎成了一门显学。而对开会说话规律的研究,却比较忽视——至少,在表面上比较忽视。

其实,“说什么”和“怎么说”,跟“写什么”和“怎么写”,是一样重要的问题。如果对说话规律(也叫说话艺术)有所轻视,是很容易犯错误的。

我就是这方面的“惯犯”。

每次开会,总会逞一时口快;发言之后,却又长久地陷入忐忑不安。

这里,愿以最近的某次会议发言经历为例,说说我的教训——

(2023年8月某日,到年届九秩的诗人雪老府上探访,他的夫人、歌唱家、电影《五朵金花》原唱赵履珠老师,也已85高龄了。同去的两个小朋友一见能与两位大前辈合影,喜不自禁。)

那天,是2023年春天的尾巴,昆明连云宾馆,一场关于晓雪的研讨会在这里举行。

晓雪先生就坐在我正对面。我发言的时候,他身子微微前倾,似乎为了缩短环形会场主席台到发言席之间那段真实的虚空,以便他听得更清楚。

大病初愈的晓雪,对每一个发言者,都专注目视,听得很仔细。

在我之前发言的是雷姓诗人,主持人介绍时称他是:著名诗人、云南作协副主席、诗歌创委会主任。头发已然白多黑少的雷诗人,在晓雪面前,还得算少壮派。少壮诗人当面评说前辈诗人晓雪,会说些什么呢?未成曲调先有情的雷诗人,声音不大却十分动情地说起了一段往事:当年,他从昭通初来乍到昆明,晓雪就以省作协主席之身,亲自来到他当时供职的某建筑企业,动员介绍他加入作协;又亲自来到一伙“狂妄”的年轻人聚集地,参加了很不正规的民间诗歌研讨……

“晓雪老师一直像父亲一样慈祥”。雷诗人这样动情地作结。

雷诗人之前,是范稳发言。主持人介绍时称他是:著名小说家、云南作协主席。不久前已然到点请辞的范主席,在继任者尚未出现之前,场面上当然还是范主席。那天范稳是踩着点赶到会场的,进场落座在我身边,只来得及悄悄跟我说了句:要学会,放下。紧接着就轮到安排好的他的发言时间。

他向在场所有人拱手致歉并说明迟到原因:上午他还在丽江参加《民族文学》颁奖会,然后就紧赶慢赶,从一个机场赶到另一个机场,从一个会场赶到另一个会场。

话锋一转,说到面前他的前前前任晓雪主席(不是我结巴啊,确实是在他之前三任,而且那几任每任都当了十年以上),范稳也是动情地回忆起一段往事:

很多年前,一个雨天,晓雪和汤世杰(刚过世的著名作家)一人骑一辆“二八大扛”,来到范稳当时供职的地矿部门,只为借调他去省作协工作。

“以晓雪当时的地位和名气(全国著名诗人、在任厅官),却如此低调的因公出行,当时就惊掉了地矿部门领导的下巴,我也因此顺利借调,才有了我今天的文学人生。”范稳也动情地得出了他的结论:

“晓雪老师就是温暖慈祥的文学父亲。”

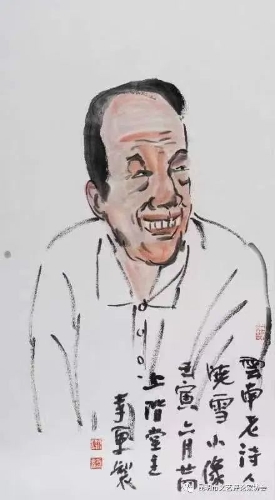

(珠海作家李更 画笔下的晓雪)

那天的会议有个显眼的副题:晓雪《生活的牧歌》初版六十五周年曁《畅想园文谭续集》出版座谈会。在我前面发言的范主席雷副主席,王顾左右而言他,话题基本没往这两本书上靠。他们应该是没读过这两本书,但并不妨碍他们将各自的发言讲得声情并茂,娓娓动听。

轮到我发言,我其实也可以有样学样,以微叙事,达到微抒情。在我与晓雪先生交往的数十年中,可供微叙事的素材实在是太多了。

就在我开口的瞬间,我想起我写过的有关晓雪的文字也算连篇累牍——就在一年多前,在《中国青年作家报》上,还发过《老树枝头分外红》的文章,并被有心的编辑制作成2022台历,放在显眼的第一月份。我至今记得晓雪见到文章、拿到台历时溢于言表的那份喜悦。

我也记得,在庄重的场合,至少我三次面对晓雪,去论述他的诗、文、人。

第一次,将近三十年前,在北京文采阁——那是我参与过的与文学研讨有关的活动中最盛大的一次。

第二次,是十年前,在昆明饭店——那是十二月的冬夜,我和很多人为晓雪获得某文化奖而祝福,朗诵,歌吟,抱团取暖的聚会让人感到很温暖。

第三次,也就是2023年3月末的现在,我们面对的是同一个人,但时间已然流淌了将近三十年。

第一次在北京文采阁时,晓雪刚过六十岁;第二次在昆明饭店时,晓雪将近八十岁;第三次的今天,晓雪已经坐八望九,是八十八岁向八十九岁进发的一位文学老人了。我既为时光的悄然流逝而感到惊讶,也为晓雪一直葆有巨大的文学创作活力而感到钦佩。

当着这样一位“云南当代文学第一标志”的前辈,又是大病未癒,如我亲人一样的长者,我该说些什么呢?

我开口先谈起了晓雪的诗歌。

我说,毫无疑问,晓雪是以诗歌名世的。在各种场合,介绍晓雪,通常有三个头衔:白族诗人,云南诗人,来自中国的诗人。这说明晓雪以诗人的身份,可以代表一个民族,一个地域,有时候,也代表一个国家。

我当然熟悉晓雪的诗歌。我最熟悉的是晓雪写故乡云南,写苍山洱海的带有民歌体风味的诗行。比如《爱》——

采了一天的茶,

我靠在苍山的怀抱里睡着了,

睡得那么香;

我梦见

苍山就在我的怀抱里......

打了一天的鱼,

我躺在海边的沙滩上睡着了,

睡得那么甜;

我梦见

洱海就在我的心窝里......

(如今洱海盛开的海菜花,一如晓雪笔下诗的意境)

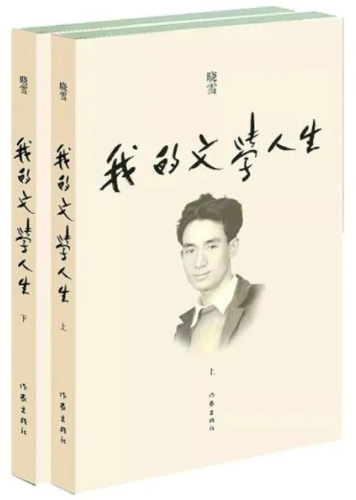

这一类诗,让人联想起“明月松间照清泉石上流”的意境。但是内容安排很满的研讨会容不得我展开品评,而且,在我看来,这类诗在晓雪绵延七十年的创作经历中,占比并不是很多。我从六卷本《晓雪选集》以及他七十万言日记编年体自传《我的文学人生》中看到,他把最好的年华和才情,用在“歌吟”一段又一段“运动”的时光了。想到这里,我几乎是冲口而出,接着直接说出了这个结论:

但如果要评价晓雪的诗歌,我想起一句话:雪老确已老,诗多好的少。这句话是套用了很多年前人们对郭沫若诗歌的看法:“郭老不算老,诗多好的少”。

(未完待续)

(图为被认为是“一个人的文学史”的、作家出版社出版的 晓雪70万言文学自传)