我与云南女作家赵国英是好朋友。她很美,爱笑,眉宇之间气质传神,她既敏感又善于捕捉生活的细节,精神百倍在文学的园地里奔走、耕耘。用火热的心灵去触摸和领悟生命的真谛,用相机拍下那些遗忘在角落里的影像,呈现给读者的是那些文字背后的故事和喜爱的图片。

我俩有许多相似之处,毕业于云南财经大学,从不同的行业转行为媒体人,云南省作协会员,非常喜爱文学创作,所以我格外地关注她的作品。那个雨天午后,我俩相约在茶室,品着咖啡,不时有音乐声传来,偶有大风大雨的嘈杂声,恍若隔世传递的一支支神曲,散落在光影斑驳的翠湖畔、人群里。

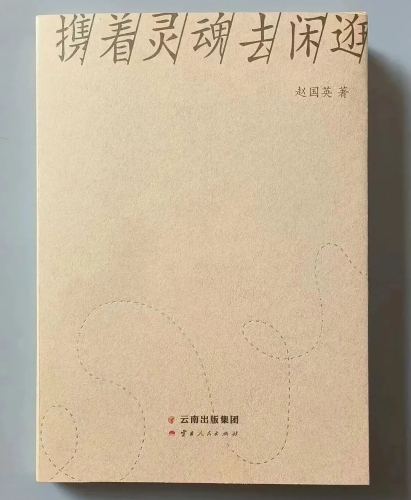

或许,文学与新闻是亲兄弟,没有文学功底,一定写不好新闻、编不好新闻的。新闻的功夫在新闻外。国英利用业余时间,深入生活,笔耕不止的写作,最近,她有新作《携着灵魂去闲逛》问世。

国英的作品《携着灵魂去闲逛》由十七篇散文组成,形成既有细枝末叶,又有波澜壮阔的秀美之图,通过大量的历史事例和细节来描写聚焦,相互交织,确实是一部集宁静背后依然卷起、抒情于历史长河的散文游记。国英的散文具有一种可贵的质朴和真诚,其深具现代意味的语汇,以及其包含着深刻寓意,具有一种动人的感染力和震撼力。

国英是朴实的,她的文字饱含真爱、亲切与温暖,就如乡间的泥土,自然、朴素,充满浓郁的乡土味、人情味、烟火味,给人以慰藉的力量和心灵的启迪。尤值一提的是,她的散文随笔有些虽然写身边琐事,个人感触,却写出了大家情怀,写出了普通人共有的感受,这种感受与她从事多年的媒体工作是有关的。

国英曾耗时数年,让新闻和文学进行了一场亲密接触。工作的时候,她把自己调到“新闻模式”,而业余时候,则把自己换回“散文模式”。这个过程很辛苦,也很漫长,也很有成就感。她的作品秉持快乐原则、情感关切、心理释放、想象力发展、爱心的浸润,充满真善美的正能量、引人求真、向善、爱美,同时又避免了宣传说教之弊。

多年来的经历为国英积攒了太多的质朴内核和文心灵气。她的散文《天地,有大美》于2005年刊登在《云南广播电视报》,认真浅析她的文章,犹如品尝一杯咖啡,口味微苦,却令人回味无穷,用心灵慢慢去感受。我在朗读她于2018年创作的作品《碧色的火车》时,感受到了她的厚重、沉静、谦和、内敛。孰不知,此时的她,更具有了女性的包容和厚爱,有了柔情的关怀和慷慨。

比如,作为国英真实记录日常生活点滴的散文随笔集《当茶蘼遇见昆曲》的叙述方式呈现出从自发到自如的转折之中,场景叙事的进入,叙事节奏的起伏度,人与物的融合等等,这些标志着叙述自如抑或自觉性叙述的要素皆树立起来,通过重新建构自我与他者的关系中去自我观照,理解生活。

如果用一个字来概括,国英的文学作品想要传递给读者的世界观以及塑造的品质是——爱,文学的核心也是爱。国英这种诚恳、谦虚、认真的态度,这种清新、率性、热情的文字,都值得读者重视与学习。

我认为她创作的作品都有着强烈的风格特色,又如,在2017年荣获云南报业副刊作品一等奖的《行走尼泊尔》,文字细腻、质朴、流畅,自然而不做作,朴素而不浮华,朗朗上口,字里行间充溢着浓得化不开的异国风情,各美其美,各有重量,实至名归,所以她的文章总让我有一种亲切、熟悉、温暖的感觉。

在别人看来,记者是很风光的职业,在采写的路上,我深深地体会到所谓“无冕之王”的不易,要无缝隙地调到文学创作,更属不易。通过无数采访对象的欢喜和忧愁打动着我,也在改变着我,在喜忧之中,使我明白了更多事物的道理。与其说这是一篇文艺评论,倒不如说是对国英作品的一篇随笔,抑或是她快二十年作品创作的小序。

作者简介

马亚姗,媒体文化主笔,云南省作协会员,云南省文艺评论家协会会员,中国少数民族作家学会会员,中国报告文学学会会员。