塑佛像 勐臘 2013年

2023年,著名摄影家耿云生出版了他的第四本摄影集《傣之灵》。这本作品集,收录了耿云生在13年间拍摄的81幅作品,和之前的创作相比,耿云生延续了一贯的谨慎与克制,不在数量的泥塘里打滚,而在质量的追求中攀爬高峰。

《傣之灵》这本作品集的创作缘起,纯属偶然。在十几年前的一天,耿云生带着几位台湾影友拍摄完景洪盛大的泼水节,乘车来到南腊河边,看见一位傣族妇女正在洗衣服,远处是几个嬉闹的孩子,恰巧此时,有一辆满载村民的农用车,即将从前两者的中间穿过。这一个简约而深邃的画面,彻底打动了作为摄影人的耿云生。他迅速拿起相机,按下快门,记录了这个永恒的画面。多年以后的2023年,我在翻阅他的画册《傣之灵》时,看到了这幅作品:它有近、稍远、更远的层次,有女人、男人、孩子的立体,有生活、诗意、宁静的交织。在与耿云生交谈时,他说,正是那一次人生际遇,在他的心底滋生了用镜头记录傣族人与众不同的生活。

回家 勐罕 2009年

从拍下《傣之灵》的第一张作品起,耿云生就进入了新的一轮与时间奔跑、与众生共情的摄影创作之旅。“选定一个题材之后,我会反反复复地去这个地方,发现更多的线索,记录更多的画面。”耿云生说,为了拍摄《傣之灵》,他前前后后去了100多个傣族村寨,关注傣族人的日常生活、婚丧嫁娶等,直到他觉得可以停止,才会从容结束选题的创作。自接触摄影以来,耿云生在摄影的追求之上,始终耐得住性子、沉得下心来,日积月累,年复一年的接触所选的题材,直到拍出的作品自己满意为止。也正因为对创作如此虔诚和警惕,耿云生的摄影创作并不高产,甚至显得有些低产,前前后后,只出过四本摄影作品集。

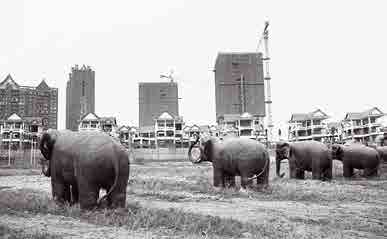

占地盤 景洪 2011年

耿云生出生于1954年,在他的人生历程里,有30多年的摄影经验。时间回溯到1990年,几个摄影发烧友邀约耿云生一起到昆明周边的村寨拍照,常年漂泊商海而又诸事不顺,使耿云生心灰意冷,便欣然答应朋友的邀请。在那一次拍摄经历中,耿云生当时并不清楚自己收获了什么,直到多年以后才隐隐感觉,他收获了很重要的东西:摄影的情怀。从开始之初,耿云生就决定将镜头对准普通百姓、芸芸众生,在众生之中寻找生活的乐趣和生命的意义。

时尚少年 勐捧 2018年

纪实摄影需要时间积淀。从《昆明往事》到《乌蒙矿工》,再到《哈尼纪事》,又到《傣之灵》。每一部作品的诞生,都是与时间奔跑的结果。“时间能检验一切,也能纠正一切。”耿云生说,在拍摄的过程之中既是作品的创作,也是自身生命的旅行和体验,有些想法会随着时间的推移而改变,而有的想法会随着时间的叠加而变得更加深刻,这是纪事摄影的魅力,也是纪事摄影的重要价值所在。

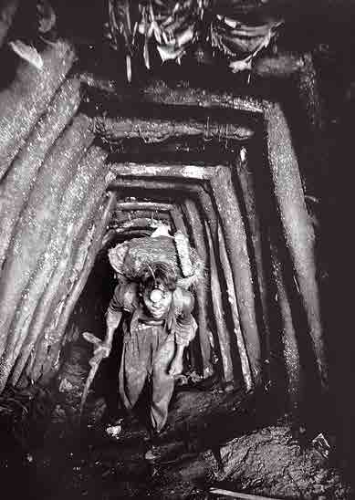

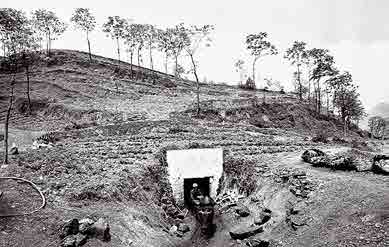

大量的小煤窑不能用机械开采,只能用

最原始的方法把煤背出来

云南镇雄 2002年

在摄影创作中,耿云生有一个记日记的习惯。用他的话说就是,只要有摄影创作,就会有日记,他会把时间、地点、人物,当时思考和感悟记录在册,以便后期摄影作品的归纳、整理。《昆明往事》是耿云生的第一部摄影作品集,于2001年公开出版,时隔22年,再阅此书,迎面涌来的是历史的记忆,是弥漫人间的烟火气息。透过这些作品,可以看出来,作为摄影人的耿云生出道即高峰。但是,谈及自己的处女作时,他更多的是审视自己的不足。他认为,《昆明往事》虽有主观意识的表达,但是很薄弱,更多地是文献资料价值,呈现出来的思想还不成熟。

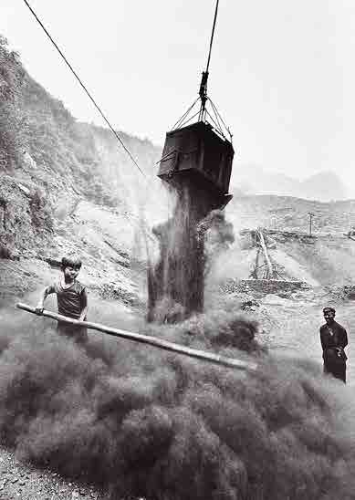

开煤斗门的工作又脏又灰,干一天才能挣到4元钱

云南彝良2003年

中国摄影金像奖是国内摄影界的最高奖,时至今日,云南仅有4人荣获该奖,耿云生就是其中之一。给耿云生带来这个荣誉的作品,是他的第二部摄影集《乌蒙矿工》。这部作品,耿云生拍摄了7年,创作了50多幅,它的影像表达、画面故事性、人物突出等各方面,较之第一本作品集,有了很大的改进。耿云生说:“每一幅作品都是精挑细选的,在当时的创作状态中,几乎做到了极致。”这部作品,荣获了很多奖项,其中最为重要的当属2004年荣获的第二十一届全国摄影艺术展览记录类金奖,2007年荣获的第七届中国摄影金像奖创作奖。

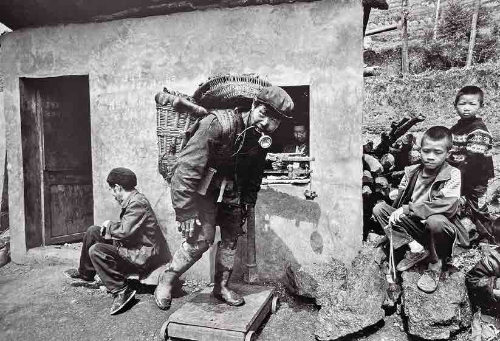

背篓里的煤在过秤时常常超过了自己的体重 云南镇雄 2002年

除了奖项之外,这部作品,还给耿云生带来了生命意义的思考和启迪。多年以后,他讲述了一个在创作《乌蒙矿工》的过程中所遇到的一件足以让他铭记一生的事情。故事是这样的:矿工吴兴发(化名)不到二十岁就干起了挖煤工,后来遇到向明丽(化名),两人结为夫妻。他们通过煤矿赚了一些钱,也到外地打过工,但由于文化程度太低,无法适应外面的工作,只好又返乡挖煤。原本生活的一切都在正常发展,可是天不遂人意,他们的第二个孩子患上了白血病。为了求医问药,一下子把整个家庭拖入赤贫状态。在吴兴发三十四岁时,他的妻子向明丽被其亲姐姐、姐夫拐卖到了安徽,卖给一个五十五岁的独眼男人,走时还带走了一岁半的女儿。当然,也许是妻子向明丽过够了这种苦日子,故意让姐姐、姐夫把她卖到安徽。讲述这个故事时,吴兴发感到很悲痛,与平时乐观豁达的状态完全不同。这件事深深地震撼了耿云生,他暗自思忖。要说悲痛和曲折,吴兴发的人生遭遇,已经是很沉重、很沉重了,但是,他依然能那么乐观、那么坚韧,一切向着好处想,洋溢着生活的希望。耿云生从吴兴发身上获得感悟,坚定自己的摄影创作也要如此,给人以温暖、以力量、以希望。

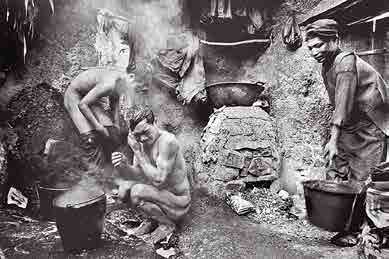

下班后,自己动手烧一桶水也能洗个热水澡

云南彝良 2003年

乌蒙山脉下深藏着的煤是人们生活离不开的必需品之一

云南镇雄 2002年

在不通公路的矿山,只能靠马匹将煤驮出来

云南镇雄 2001年

用马车将煤拉出来也能减轻不少的劳力

云南镇雄 2007年

耿云生的第三部摄影作品集《哈尼纪事》的创作,也是一种无意识的状态下开启的。当时,作为《绿色和平》聘请的摄影顾问,他正在辅导五位稻农拍摄《稻米之路》的专题,其中一位是红河甲寅乡咪田寨的哈尼族李自康(己故),辅导之余便开始了哈尼专题的拍摄。在创作这部作品时,耿云生遇到了创作瓶颈,时常处在反省、否定、停滞的创作状态。

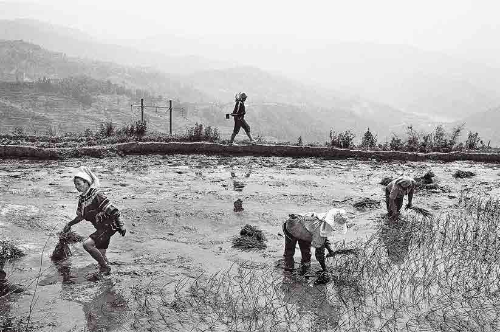

秧苗的好坏关系到日后的收成

红河 甲寅镇 2014年

为了排除这种困惑,他停止了半年多的拍摄,不停地思考摄影的路径和方向。当时,他把这组作品转给了著名摄影评论家王保国,希望得到他的指点。王保国给了他七个字的评价:“很结实,拍得很好”,并示意他继续跟着感觉走,不要停下拍摄的脚步。终于,在耗时三四年后,《哈尼纪事》呈现在了读者的面前。

蘑菇房的顶必须用山茅草来铺盖

元阳 箐口村 2011年

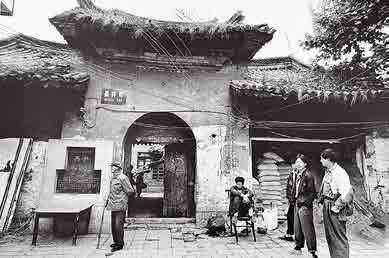

反省和转变,是一个艺术家成熟与否的重要标志。《傣之灵》的创作,开始的时间很早,在这期间,耿云生也在并行的拍摄其他专题。这本画册,按他的话说,是他的转变之作,这个转变的缘由,一次是2018 年“乌蒙矿工”系列作品被邀请到美国展出。这次展览,促成了他的美国之行,他在展览之余纵身大都会博物馆、纽约现代艺术博物馆、古根海姆现代艺术博物馆等,不断地看美术作品展览、摄影作品展览,尤为重要的是体验了贾科梅蒂的雕塑展之后,他的思想受到很大触动,发生了很大的改变,现代性地理念和看法逐渐在他的脑海里生发。“新东西、新事物出现了,就应该被记录,不能视而不见。”耿云生说,“作品一定要有个性,要有主观色彩。”另一次是2019 年一家摄影杂志的邀请,“走进台湾,遇见安迪·沃霍尔”的作品展。沃霍尔张扬的个性和强烈主观意识,令人热血澎湃,他暗想摄影也应该如此,要表达强烈的个性,最大限度释放自我意识,在广阔的天地里自由驰骋。

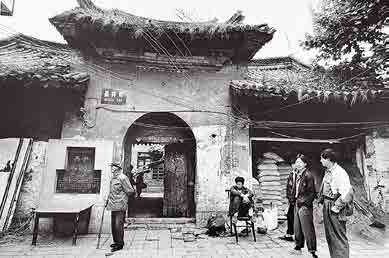

翠湖南路桑梓巷 1995年

摄影之于耿云生的意义,是生命的意义。“在摄影里可以体验不同的人生。”当我问及三十年来,摄影给他带来了什么时,耿云生不假思索地说。同时,他表示,要做好摄影,不仅要有认真学习的态度,而且要有勤奋刻苦的精神,还要有进步的思想。“摄影创作永远在路上,要能接受批评,也要能自我否定。”耿云生说,每一次创作都是艰辛地努力,每一次进步都是因为跨越了荆棘,为下一次创作冲锋,他时刻都在准备着。

吴井桥 1998年