为祝贺“昆明微雕”成功申报为云南省级非遗项目,展现云南多元化的艺术魅力,展示云南非物质文化遗产,《云南微型艺术展》拉开帷幕。

本次展览由昆明市文化馆(市非遗保护中心)、昆明市盘龙区合虚民族民间文化传习馆主办,汇聚了云南省内多种艺术形式,展现了云南微型艺术的独特魅力,旨在将微型艺术的美妙之处展现给广大观众。展览呈现微雕、核雕、乌铜走银、银饰、石雕、角雕、玉雕、刺绣、国画、油画、水彩、腐蚀制版、草编、剪纸、面塑、漆艺、陶艺、缠花、结绳、花丝、印章、微书等多种艺术形式,以小见大,以微为美,彰显着云南微型艺术的丰富内涵和深厚底蕴。

此次展览不仅是对云南非物质文化遗产保护工作的一次有益补充,也是对艺术家创作成果的一次隆重展示,从而促进云南的微型艺术在这块多元文化的土地上花开更艳,展现其在多种媒介的创作中的巨大的前景。

昆明民间文艺家协会副主席、昆明合虚民族民间文化传习馆负责人王仲德于十多年前曾撰文《云南微雕的再认识》,此文是为“昆明微雕”非遗立项报告中的一个章节。今天“昆明微雕”已经申报成为了省级非遗保护项目,在展出《云南微型艺术展》的同时再次刊发,给这一届展览做一点说明和认识。

云南微雕的再认识

王仲德

云南微雕在工艺美术文玩业界早已被定位为文化孤芳自赏的小众文化。在云南非物质文化遗产调查中列为了濒临消亡的一项民间工艺。云南微雕文化传承谱系也是把其定位为中原传入,并且以牙、骨、石料、竹木为主流的媒介制作。云南微雕似乎在全国微雕界并没有太多的特点、地位和影响。

今天在我们为云南民族文化做着更深层次的理论研究,重新审视云南文化的方方面面,其结果有很多文化观念,让我们提出了种种的问号,抚去尘封的历史尘埃,我们看到了它更加灿烂的面目,微雕这一项目就是如此。

云南微雕历史上就有仿制“核舟记”中场景制作的精彩作品,可见云南的微刻工艺水平足与江南并驾齐驱。1937年南京全国美术展览会上展出了云南陈守仁以字代线,集《金刚经》全文排列线条组成佛像,又集《三民主义》文字刻成孙中山像,50年代陈守仁在不到二厘米的牙片上用极细的万字组成人像,凭肉眼无法辨认,周寅也刻了《麻姑献寿》。这些应该是云南微雕界最为值得骄傲的典型。

中国的微雕历史源远流长,远在殷商时期的甲骨文字中,就出现了微型雕刻,战国时的玺印、阳刻字画,细如发毫,众所周知的魏学伊著有《核舟记》所描写的明代著名微雕家王叔远创作微型木雕《天封塔》,明朝桃核舟,微雕构思雕刻都达到了极高的工艺水平和艺术境界,为人称道“微雕神技,艺术奇葩”。

而溯源云南微雕历史的传承谱系,我们从2000多年前的汉代,古滇青铜器上看到了大量的微雕作品,那些在极小空间中展现的宏大场面让世界惊叹,古滇青铜器在人类青铜文化中书写着重要的一笔,它的造型、风格和独特的历史文化使古滇青铜器在人类青铜艺术之林中独树一帜。石寨山出土的《祭柱》贮贝器,盖直径32公分,古滇人在那个盖子上塑造了36个各阶层的人物,还有马匹猪狗、牺牲列兽、乐肆碑柱,把真实的历史和严格的礼制都形象地表现出来。晋宁石寨山和江川李家山出土的许多立体和半立体的扣饰,实用器物中塑造的人物、动物,很多尺寸都在1-2公分之间。它们写实,却带有夸张的色彩,强调外部特征也注重内心的刻画,构思巧妙、层次分明、主题突出。它们延续着中原文化的传统风格,但又表现了云南少数民族多元文化的特殊风格。在这2000多年的历史长河中,那些配饰、首饰一直延续了下来,材质媒介有了转换,大多以银、铜为主的首饰中,那些仙、佛、龙、凤、花卉等吉祥物,成为了代代相传的器物。云南首饰匠人的产品一直延续到现在,并且主导着西藏以及周边的缅甸、泰国、老挝等国家的跨境民族的首饰、服饰行业。云南微雕却没有将这一块纳入记载,让云南微雕这一块成为空白,少却了很多的荣光。

细细挖掘,微雕艺术的运用在云南是十分广泛的,玉石微雕在翡翠玉石火爆的时期,已经出现了许多精品,而传统的橄榄微雕作者辈有人出,也做出了傲人的成绩。在极细的毛发上刻制唐诗的罗毅东在东南亚名声极大。冉隆全的石质《鲁迅》圆雕小如豆粒,放大看来还具有大型雕塑一般的结构细节,罗锦明的牛角雕蟋蟀完美地利用了黑牛角的色彩和半透明质感,达到了作品以假乱真的程度。赵乙丁被人称为“小壶仙”,他所制作的微型茶壶不过4毫米,能开启壶盖进水,壶身篆刻有铭文。李忠学制作的紫沙印章、曹立国的银饰微雕,合虚的微型面塑,庄荣的微型竹雕,栗家祥的石质印章微雕,张胜祥的缅茄果核微雕创出了新意。他们代表着各个类别的微雕,他们的身后还有着众多的创作者。

云南的微雕艺术在这块多元文化的土地上培育生长成为了一个多彩的微雕艺术园地,它在云南多种媒介的创作中可以预见将会有更好的前景。

今天的文化市场呈现出了百花齐放之势,而微雕、微刻艺术创作是人与自身能力极限挑战才能制作出超人的作品,所以今天一件好的微雕、微刻作品是让人们趋之若鹜的藏品,社会的文化需求成为了一个巨大动力,它将迅速催生出无数的佳作和新一代的真正大师。

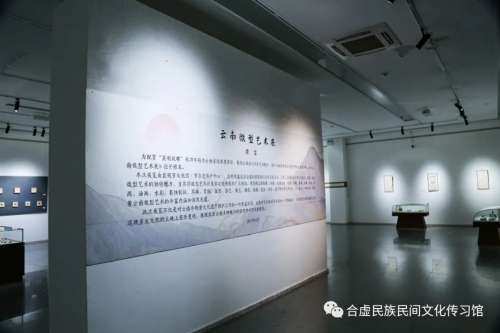

展厅一瞥

中新社采访

展览现场

部分艺术家合影