书房,是一个特殊的场域,通过它可以折射出一个人的精神版图和心路轨迹。在这里,书斋的主人独自畅享着思想广博、思考精深、思维激荡的阅读盛宴,创作着情感丰沛、见解独到、经世致用的精美文章。在第三届全民阅读大会召开之际,下面,就让我们走进学者王新、书法家成联方的书房,聆听他们的心声,洞见他们的思想。

王新:读书会改变人的生命境界

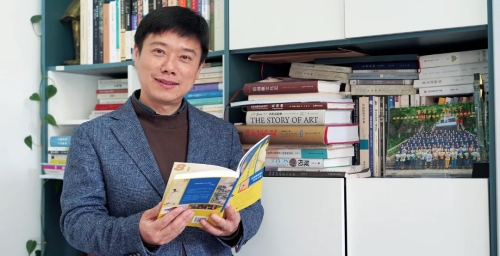

早晨的云南大学校园,清幽,宁静,常有游人慕名而来,在绿荫下穿行,在会泽院旁拍照留念。在映秋院门前,笔者等来了云南大学文学院教授、副院长、博士生导师王新先生。他一身简约、朴素的着装,看上去很是清朗、神俊。我们相互打招呼之后,便随同他造访位于映秋院的书房,聆听他与阅读、与写作的故事。当然,这里也是他日常办公的地点。屋子周围是高大的树木和翠绿的草坪,与散落在周围的建筑相映成趣。

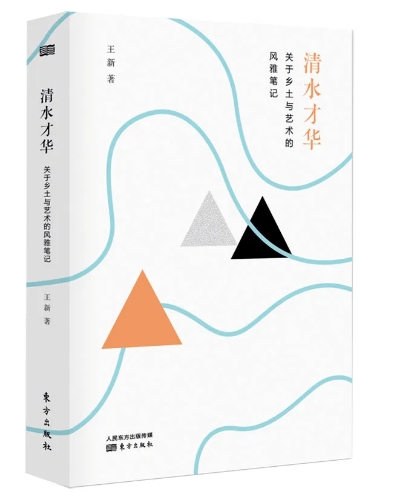

1979年出生的王新,是湖南宁乡人,来云南工作、生活很多年,对云南既熟悉,又热爱。在云南耕耘多年的王新,如今是云南省文艺评论家协会副主席、云南省美术家协会理论委员会主任、中华文促会美育分会副主任、《江汉学术》编委、云南大学“东陆学者”、云南省卓越青年教师、云南省兴滇人才文化名家。王新的研究涉猎广泛,较为驳杂,先后著有《诗画乐的融通》《见与不见——读图时代的视觉教养》《孤往雄心:发现“德国学派”艺术大师全显光》《清水才华:关于乡土与艺术的风雅笔记》《德国学派艺术大师全显光谈艺录》《给孩子的七堂艺术课:诗画融通的美育之道》《美令人远》等多部著作,是一位学术成果丰硕的人文学者。

王新近照

在映秋院里,穿过一条斑驳的走廊,之后上楼,再左转几步,就是王新的书房和办公的地方。王新的书房空间不大,但是采光特别好。在里面阅读和写作是一件很惬意的事情,既可以享受阳光的温暖,又可以感受轻风的清凉。走进书房的第一印象就是,书架上、书桌上、茶几上、椅子上,甚至地板上,全部被书填充得满满当当。“我的书房很乱,可能和传统文人的书房不同,不是明净高雅,也不是一尘不染。”王新微笑地说,“不过,我却和它们很亲近,每一叠书都有一个主题,做了细致的分类,需要阅读或者写作的时候,我能很快地找到它们。”的确,王新书房里的书,有的出于完全打开的状态,有的则是半打开的状态,有的夹着标签,有的有折痕,表面看上确实有些乱,但实际上是“乱而不乱”,它们随时等候着主人的“调兵遣将”,可以在第一时间“上场作战”。

王新的学科背景比较多元,本科读的是新闻学,硕士学的是美术学,博士选的是思想史。基于这样的背景,他常读思想史、哲学、经济学、艺术学等多种领域的书籍,而不限定在某一个领域。王新说,很多研究都很有意思,他愿意去关注、去花时间,即便看似不太严肃的流行的东西,他也愿意去了解和掌握。书斋要落实到生活,这是王新的一种理念,他在工作、生活中亦努力去践行,并从生活现象入手,关注当下的活着的一些东西。“我在做垃圾处理研究,垃圾处理体现出一个城市的治理水平。”王新说,他正在开展一项有关视觉文化、视觉污染的研究,“这其实是一种好奇心驱使,就是不懂的东西,想多了解一些,这里面更多地是纯粹的爱好,没有太多的目的性。”所以,闲来无事的时候,王新就会在好奇心的驱动下,喜欢上、热爱上、追赶上那些他之前可能没有接触过的事情。

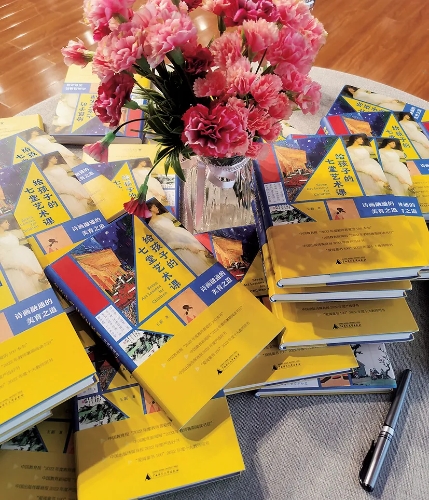

王新著作《给孩子的七堂艺术课》

“没有书香,生命会感觉很孤独。”王新说。在学校的书房里,王新把每一个角落,都利用起来,让更多的书有安身之地,而自己被薄薄厚厚、大大小小、新新旧旧的书本包围着。在家里也是一样,每一个房间、每一个地方都会摆放着各式各样的书籍,他会在睡觉前翻一翻,炒菜时看一看,休息时读一读。无论何时何地,王新都保持着随时阅读、随时进入状态的习惯。至于为何能做到如此极致,王新则诙谐的说,读书就像吃饭,是一件自然而然的事情。同时,他又补充说,不是为了读书而读书,每一本书的背后都有一个脑壳、一个心灵,和一个个心灵交流,有的能成为朋友,有的可能成为恋人,这是一种难得的美妙的体验,很是让人受用。比如,沈从文的文集,他自小就读,读了很多遍,很多地方都能背下来,却依旧在读,不为别的,就为了再看一看、翻一翻,这是一种相伴。

书,承载着生命奔走的背景。好的书就是好的老师,它可以使人有限的人生经历得到扩充和丰富。王新说,少年时代,为了进入新的领域,登堂入室,余秋雨的《艺术创造论》,他至少读了十遍以上,做到了烂熟于心。谢稚柳的《水墨画》,让他感叹作者对中国画的认识之道地、之深刻,读了很多遍,使他受益匪浅。顾随对古诗的体味和感知,如此富有质感和生命力,让他在阅读中获得了一次次精神飞升。而叶嘉莹对词的理解绵密、体贴,是他进入词世界的引路人。王新认为,师徒授受是一种很好的教育方式,而遇见好书、阅读好书又何尝不是一种极好的学习方式,这些年来,他得到的很多滋养和拓展,就是得益于书本的馈赠,书已经与他的生活、生命密不可分。

王新著作《见与不见》

读书,是为了人生更有趣。有趣的人生,才会更有意义。王新比较喜欢蔡澜的生活态度,觉得他就是一个很有趣的人,心性安然,自在豁达。从西南联大走出来的汪曾祺对王新的影响也比较大,汪曾祺的文字平淡、宁静,活色生香,审美品味极高,是一种典型的“清水才华”型作家,而王新的性格里,恰好缺少这一面,他有时会显得比较火爆,容易灼伤到别人。接触了汪曾祺的文字以后,王新渐渐认识到最有力量的往往是很静默的。汪曾祺对王新的作用,不仅仅体现在文字文章上,还体现到了为人处世上,是多方位、立体化的。“读了很多书以后,才发现自己的认知很有限。”王新说,读书让他更加知足,更能进行自我反省,更加坚定自己要追求平淡的选择。他认为,返璞归真,道法自然,平淡的品格才是艺术里最高的品格,才是最具强悍生命力的东西。

就阅读与写作的关系。王新有两种看法,一种是阅读与写作紧密关联,一种是阅读与写作不一定关联。“我的写作是一种带有一定思想性的写作,需要广博的阅读作支撑。”王新说,这种写作方式,在写作时需要知道别人写过什么、说过什么,才能做到心中有数,有笔可下,讲出一点别人都没谈过的东西,也就是才能有所创新。这种写作方式,是需要进行大量阅读的,否则,写作难以为继。而另外一种写作,则与阅读不一定产生关系,因为每一个人都是一本书,自身就是一座富矿,写作者可以根据自身的情感才华、人生经验、所思所想,创作出优秀的作品,比如,一些优秀的文学作品便是如此,不一定非得去阅读有字之书,在这里无字之书同样弥足珍贵。在写作上,王新认为写作就是创造生命,所以,他始终秉持“说清、说新、说美”三个理念来写作,说清就是把来龙去脉讲清楚,说新就是使文章充满新意,说美就是行文富有美感。而阅读,理所当然地就成为开启生命的一个途径。

王新著作《孤往雄心》

阅读与写作是王新的工作、生活方式,也是他的个人爱好,这种属性仿佛是与生俱来,不需要刻意的追求和努力。除此之外,买书又是王新的另一个爱好,他把买书当做一种休闲方式。王新说,看见好书,只要喜欢,他都会毫不犹豫地买下来,而且从来不看价格。有些特别好的书,甚至会不止一次购买,他经常会把好书当做礼物,送给朋友、送给学生,有时还会送给首次见面的客人。只要喜欢的书,王新就会购买;只要是朋友们喜欢的,他大多会转手赠送。王新说:“书嘛,就是要用来阅读,喜欢就好。”

读书该怎样读?作为一个资深阅读者和写作者,王新有着自己的理解和判断,他认为可以试着找一些与自己性情相近的书来读,仔细体验和品味文字的锤炼、句子的运用以及行文的方式。然后,不停地靠近和接触,不停地练习。这样,一个人的气质就会慢慢被改变,逐渐成为一个新的人。“让阅读改变人的气质,这应该也是阅读的一个功能和效用。”王新说,余光中的诗歌和散文,语言感觉就特别好,他经常会在其间琢磨文字的锤炼和匠心,并且受益良多。

王新著作《清水才华》

“书会越读越薄,因为有了之前的阅读积淀,会发现需要记住的东西越来越少,所以,一本看上去很厚的书,可能只需要七八分钟就能读完。”王新说,这也是一种阅读的乐趣,开始的时候需要记住的东西很多,然后不断地阅读、不断地遇见,就逐渐熟悉了起来,就没有那么需要记忆的东西了。按照王新的个人经验来说,就某一领域而言,就是越往后,阅读会相对来说越轻松。但是,王新表示,他不会沉迷自己的情趣,还是会不断地改变原有的阅读视野,硬着头皮去读难度难懂的书,破除自我的局限和壁垒。这是一种很美好的感觉,进入新的领域以后,就会发现自己和以前变得完全不一样。

“读书会改变人的生命境界,让书伴随我们吧!”采访从早晨持续到中午,在结束时,王新意味深长的说。随后,我们收拾整理东西,准备离开映秋院。这时,只见略显疲倦的王新,往自己的书包里放了几本书,他笑着说,就是这种习惯,去哪里都得带几本书,不然总感觉缺少一点什么。近期,王新正在做着曲折艺术学理论、视觉文化与视觉污染、德国艺术学派研究等多个学术项目。出了映秋院,相互道别之后,身材清瘦的王新消失在了典雅、古朴的云大校园。

成联方:阅读可以缩短学习的时间

春日暖阳,惠风和畅。走进教育部书法教指委委员、中国书法家协会学术委员会委员、著名书法家成联方的书房,瞬间感觉到书的海洋迎面涌来,不禁让人沉醉。他的书房,大约有四样东西,一是琳琅满目的图书,二是宽大整齐的写字台,三是被书包围的电脑桌,四是香气盈人的茶盏。置身其间,很是惬意。成联方说他是一个书斋之人,喜欢待在书房里,有时一待就是一整天,读书、写字、教学、研究等工作,全在这个方寸之间完成。

成联方喜欢读书、写字,与他的家庭和成长环境有关。1970年,成联方出生于云南镇雄的农村家庭,在他很小的时候,写出好看的字总会得到父兄的表扬。这种鼓励,成为成联方喜欢写字的最初动力。后来,他考取了昭通地区师范学校,学校尤其重视三笔字教育,要求学生书写规范、工整。与此同时,学校还注重以身边著名书法家为榜样,引导学生学习、跟进。在这样的环境下,成联方的书法之梦逐渐萌生了出来。

成联方在书房

成联方不仅喜欢书法,还热爱音乐。19岁那年,他以优异的成绩被保送到云南艺术学院音乐系师范班读书,师从钢琴家李兆仁先生,学习钢琴。同时,他还拜书法家樊端然先生为师,研习书法。四年的大学时光,成联方在音乐和书法之间来回切换,使他成为音乐、书法方面的佼佼者。以至于,多年以后,成联方虽以书法在业界驰名,但仍有人在津津有味地谈论他出色的钢琴演奏。“我的老师李兆仁是一位非常优秀的钢琴家,无论我的练琴练得多么好,他总能找出不足和弊病。”成联方说,这种“鸡蛋里挑骨头”的功夫和精神,让他受益良多,终生难忘,“我读书和学习的韧劲,很大程度上是受到李老师的启蒙和影响”。

1994年,成联方从云南艺术学院毕业,回到昭通师范专科学校任教。这期间,成联方教书、读书、写字,一刻也不闲着,他认为自己需要精进,不能有丝毫地松懈。几年的读书积淀之后,成联方觉得火候已经差不多了,便奔着首都师范大学中国书法研究所去考硕士研究生。没想到,这一考就是四年。其中的艰辛和滋味,或许只有成联方自己才知道。不过,成联方不是一个认输的人,失败了,再阅读、再学习、再重来。终于,2004年成联方如愿以偿,考取了首都师范大学中国书法研究所。

“我渴望接受专业的书法训练,以缩短在书法上的探索时间,我觉得这对于我来说很重要,因为我不想只做一个书法爱好者,而是想成为一个学者型的书法家。”问及为何一定要读书法硕士研究生时,成联方如是说。不过,他也表示,科班化教学亦有其局限性,所以需要处理好专业化训练和个性化发展之间的关系。此外,成联方认为,除了科班化的教学,阅读是一种缩短学习时间的好办法,可以在最短的时间内获得最多的信息和知识,这也是多年以来,成联方始终保持着稳定阅读的原因所在。

在首都师范大学中国书法研究所读书时,成联方的导师是甘中流教授。当时,2004级书法硕士只有六个正式生,两三个同等学力,一个班不超过十人,上课的老师远远超过十人,真可谓是正儿八经的“精英教育”。在治学、作文和书法创作上,成联方均服膺导师甘中流教授,导师不仅带着他读《四库全书总目提要》,还要求读余绍宋《书画书录解题》。后来,成联方在大学讲授《美术文献学》,也主要讲这两本书。甘中流还要求成联方读张岱年《中国古典哲学概念范畴要论》,受益于此,成联方后来还写了几篇研究“观念史”的文章。现在回头来看,成联方读书法硕士研究生,就是一个读书的过程、写字的过程和写作的过程。它们交织在一起,共同作用和强化了成联方的书法朝着“成式”风格方向发展。

成联方在创作书法作品

跟随甘中流教授读书的时候,成联方开启了学习目录学的步伐,而且,随着书法创作、学术研究的持续深入,他越来越深刻的认识到目录学的重要性。“我每次写论文,写得很吃力,甚至有的论文要用去几个月时间,这样下去,一生也写不了几篇文章,然而,学术大师们总能写出很多著作和文章,而且质量都很高,这是什么原因呢?仔细研究之后,才发现是缺乏目录学根基而导致的。”成联方说,最好的读书方法就是先读目录学,然后再去读相应的图书和文献,没有比这个能更快获得知识和进步了。在读书法硕士研究生期间,成联方旁听了著名书法家欧阳中石先生给博士生上的课,聆听了先生的讲座,观摩了先生的书法创作过程。学习了《书法美学》《书法史》《诗词楹联写作》《书法文献学》《书法文字学》等方面课程,阅读了《中国思想史》《中国近三百年学术史》《中国哲学史》等大量书目,撰写了《从价值论原则看艺术作品的价值所在》《对民国书法史体例的思考》《沈曾植书学著述编年考勘》等大批学术研究文章,并以《沈曾植书学方法研究》为题,对沈曾植的书学方法进行了深入研究,为书法学术之路奠定了基础。

《卧龙》,六尺三裁,甲骨文

“读书要追溯到根部,要找到源头,这样才会把一个问题真正学懂弄通。”书法硕士毕业后,成联方来到云南大学任教,接触了刘文典、方国瑜、吴文藻、费孝通等人的著作和思想,对他产生了不小的影响。于是,成联方开始研究云南书法、云南碑刻等,并撰写文章为云南书法发声,指导学生撰写研究云南书法家、云南古代碑刻等文章,以学术薪火相传云南书法精神。

2009年,在云南大学教书、读书、写字了两年的成联方,考上了中国人民大学,攻读书法博士。他的导师是著名书法家郑晓华教授。导师教授了成联方很多书法知识和技能,不过,有两件事情让成联方印象最为深刻。一件是郑教授看论文的速度极快,可以在一两分钟之内全部看完,而且马上提出修改意见,第一次成联方被震住了。“经过很多次的揣摩和观察,我好像学到了导师的阅读方法。”成联方说,阅读时先看大框架、看大问题,然后再来抓细节、抓局部,这是一种很实用的阅读方法,我后来给学生指导论文,用的也是这种方法。另一件是和导师讨论博士论文选题时,郑教授五分钟就作出了决定。原来,成联方在撰写硕士论文时,已收集了沈曾植的不少文献,但均未深入研究,郑教授认为成联方的博士论文可继续研究沈曾植,并且主要研究沈曾植在碑帖学方面的成果。沈曾植是晚清第一流的碑帖学家,研究沈曾植的碑帖学,几乎等于研究了整个中国历史上的碑刻学和刻帖学。成联方每周至少花两三天时间到国家图书馆老馆抄录沈曾植文献,其他时间都在人大图书馆网络检索资料、核查资料,如此交替进行的工作持续将近一年,文献工作才勉强做完。之后又花了整整七个月的时间才完成论文的写作。碑帖学文献是书法专业的核心文献,经过博士阶段的研究,成联方的碑帖学基础得到夯实。

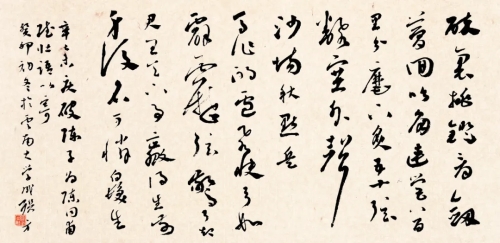

辛弃疾《破阵子》,草书,四尺整纸

从最初识字到现在,成联方有两件事从未间断过,那就是读书和写字。他阅读、学习的领域特别广,包括书法、音乐、历史、哲学、文学、文献学、考古学、金石学、碑刻学、文字学等等。成联方认为,研究和学习不应该自我设置门类,而是要接触广博的知识,真正做到触类旁通。成联方是这样认为的,也是这样践行的。和成联方交谈,你能感受到无数个领域的知识扑面而来,无数个新奇的想法恣意蔓延。近年来,成联方发表了包括《沈曾植“南北会通”观的审美谱系——从北碑三宗、〈中岳嵩高灵庙碑〉到欧虞褚李》《卫恒“古今杂形”对沈曾植书法的影响》《朱熹对沈曾植书法的影响》《从政治哲学转向艺术审美:沈曾植上海时期书法思想的理学化特征》《探索哲学与书学相结合的跨学科研究》《二爨对沈曾植书法的影响》《几与原文语气无别——谢饮涧补〈孟孝琚残碑〉所缺八十八字及其可信性探析》《〈汉孟琁碑〉考证续举》《沈曾植所推崇的唐朝名家碑刻及其内在原因》等在内的大量学术成果,引起业界广泛关注。

文字学、文学是书法艺术的基础学问,基础学问不牢,书法艺术也行之不远。“没有读文字学方面的书,字写错了也看不出来,字背后的文化意义也讲不出来,必然会停留在为写而写的层面上。”成联方说,“如果没有文学功底,就会缺乏文学审美能力,也不会作诗填词,内容选择会显得很被动,格调难以凸显出来。”在阅读方面,这两个领域的书籍,是成联方经常涉足的两个重点。时隔多年,他依然清晰记得自己创作的第一首诗:“韶光三月映池塘,好景经年绿橘黄;不觉安仁斑两鬓,当初只顾笑江郎”。

“书法虽已升为一级学科,但像书法目录学这样的基础学科还不成熟,所以,书法学科要达到一流学科的高度,还需要一段时间。书法界要多做基础学科,基础学科丰富了、厚实了,学科水平自然就上去了。”成联方说,眼下,他正在撰写专著《云南书法史》,为此他研读《云南书目》《云南丛书书目提要》《新纂云南通志》《续云南通志长编》以及云南考古资料、云南碑刻文献等,现在基本摸清“家底”。成联方希望把更多的精力集中在书法研究和书法创作上,努力成为一个以史学家为底色的书法专业专家。

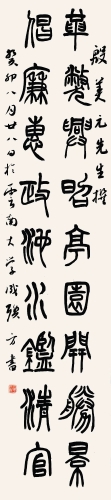

《兴昭惠政》,篆书,尺八屏

从书房到阅读,从阅读到书法,从书法到理想。经过三个多小时的交谈,一个形象的、立体的书法家的学习、成长之路赫然呈现在我们面前。采访结束时,成联方又回到他的写字台边,开始提笔挥墨,只见他写下“容膝亦安”四个字。带着满满的收获,我们离开了成联方书香萦绕的书房。