编者按:秋光旖旎的11月,“昆明儿童文学”为读者陆续带来了一批儿童文学大家、名家以“树木”为题材的作品。通过作家笔下的树木,学习欣赏自然之美,让我们一同沉浸到自然的怀抱里,汲取成长的力量,领悟生活的智慧,并通过阅读美妙的文学作品,提升审美情趣和写作技巧。

《这棵树》作者:吴然

我收到一张彩照,占据很大画面的是一棵大树。以树作背景照相的中年人是我少年时代的朋友,我的中学同学。他是一位生物学家,一位博士,是他给我寄的照片。

这棵树看上去像银杏,又像枫树或是苦楝子树。它树干粗壮,苍劲的力崩裂铠甲般的褶皱。大大小小的瘤结和疤痕,是装饰它躯干的勋章。屈曲的枝干伸张开去,举着几团浓重的大绿。让人惊叹的是,它居然长在一尊刚刚露出地面的石头上,不对,它是破石而出!这是一种不可思议的奇迹。无可争辩的事实是,一颗种子落在了这里,落在了勉强有点儿湿润的石缝里。于是它发芽了,怀着长成一棵树的梦想发芽了,唱着一支生命的壮歌发芽了,它最终撑开巨石的挤压,长成一棵伟壮的大树了!面对这棵树,每一位少年都可以想象它的顽强,它的坚忍不拔,想象它所经受过的打击和磨难,以及它所挺过的风暴。是的,少年朋友,你尽可以驰骋自己的想象。

而我却久久地看着我少年时代的朋友,我的中学同学。他在信上问我:这棵树是怎样从石缝里长出来,又怎样硬是把这个不小的石头撑开的?我笑起来,对他说:你就是这棵树呀,博士,我还要问你呢!(原载《儿童文学》1999年第10期•卷首语)

《昆明的树》作者:湘女

昆明树多。

“自古春城多绿树”。正是“春城无处不飞花”的极好映衬。

在有关昆明的史料记载中,都有“森林密布,植被丰厚”的句子,据说,曾有人在梁王山顶挖到过大树根兜,想来古时山上必定树木森森。而玉案山、长虫山、鸣凤山、西山、棋盘山、卧云山等诸多昆明大山,都曾林涛呼吼、蓊郁连绵。就连海埂大堤上,也是“大树参云,垂柳拂波……”

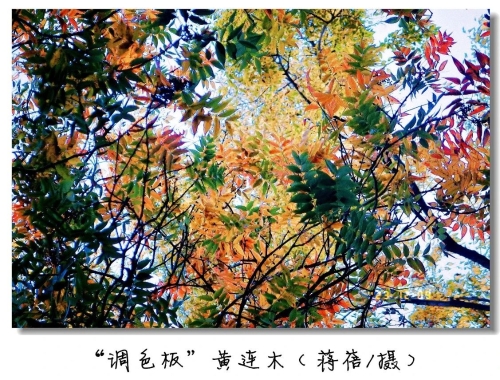

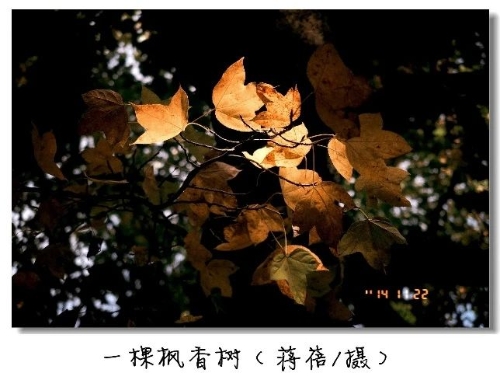

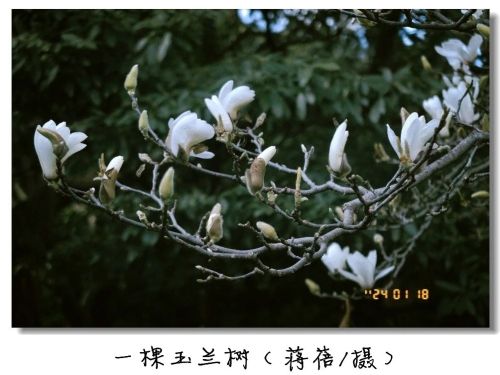

气候、土壤、雨量……昆明得天独厚的自然环境,给予了树木良好的生长条件。在这里,花就是树,树还是花。满地是花,满山是树,松、杉、柏、栎、栲、竹、柳、樱、梅、兰……就我这样对植物并不熟稔的人,信手也能拈出长长的一串:山茶、杜鹃、樱花、海棠、桂花、香樟、古柏、水杉、桉、槐、楸、杨、紫薇、缅桂、紫荆、雪松、三角枫……大皮哨子、银桦、石楠、滇合欢、滇润楠、滇青冈、冬青、厚皮香、黄连木、天竺桂、含笑、木香、木莲、木兰……

这还没算上那些桃、梨、李、枇杷、杨梅、柑橘、苹果、核桃、板栗等等众多的果树呢!

昆明人爱树。

大家宅院,小门小户,只要有点泥土有点地,必然要栽上花木,培一抹新绿。昆明城有“三棵树”“大柳树巷”“栗树头”“大树营“棕树营”这样的地名,也有“鹰绕五华”“螺峰拥翠”这样的古景,都绿得令人浮想联翩,回味无穷。

盘龙江曾因两岸的素馨花而享有“银绫河”的美名,金汁河的美,全得誉于满堤的桂花树。

还记得十多年前金碧路、南屏街梧桐繁茂、绿荫匝地的情景吗?

还记得长春路、武成路花木葱茏、绿色盎然的情景吗?

还记得春天街畔的樱花海棠,秋天小巷里的桂花茉莉吗?

黑龙潭的宋柏唐梅,华亭寺的参天古柏,太华寺的匝地银杏,昙华寺的巍巍老松……

心里掠过一片幽凉,我想起昆明的很多树。

印象最深的是云南大学那满园银杏,秋黄春绿,叶簇密集。后来又爱上昆明植物园那条枫香大道。也记得住过的一座小院,院里一株缅桂、一株紫薇,白天花红叶绿,夜里花香馥郁。早些年搬到城边,窗外就是田野,田间有桃树,河边有古柏,路旁是银桦,楼下几棵大树木兰,满树大朵的花,美艳迷人。

最爱带孩子去景星花鸟市场,那时是窄窄的街道,被大蓬的绿叶遮盖,阳光从树缝里筛下来,那些鱼缸啊、鸟笼啊,全都变得绿光闪闪,像走在童话世界。

也很爱去一位朋友家,贪恋的是他家天井里的一棵老榕,枝繁叶茂,绿意葱茏。坐在树下聊天,仰头看去,满眼皆绿,感觉十分奇异。

而常驻心里的是桃源街那棵百年老滇朴,每见到它,都能感受到一片温馨,这棵老树在一个风雨夜倒下,人们无不叹息。不久又移得一棵小滇朴,得益于老树庇荫,小滇朴茁壮成长,不久,便成了又一番风景。

身在昆明,承袭了昆明人爱树的秉性,一旦看到树木受到伤害,就会心疼。

一次去东川,在见识了触目惊心的泥石流时,更为惊悸的是后面的故事。

东川过去全是茂密的森林。发现铜矿后,开始了炼铜历史,也开始了砍树的历史。有人计算过,大概二十吨木材,能炼一吨铜。而东川的炼铜历史已有三千年。三千年啊,纵有千树万树,树山树海,又怎禁得起刀砍火焚三千载?

2006年春的安宁大火,烧痛了多少昆明人的心。整整十天十夜,昆明人夜不能寐。他们说,一闭上眼睛就能听见那些老树被大火吞噬时的痛叫和哭泣……

欣喜的是昆明这些年绿地增多,树木繁茂。关于树的遐想与追忆,关于树的美丽与哀愁,都能在身边的每一点绿色中触摸、感受。

昆明的树,其实是与你、与我,与我们每个生活在昆明的人心绪相通、血肉相连的。

《呈贡宝珠梨,昆明人的乡愁宝典(节选)》作者:冰蕾

爱了宝珠梨半辈子,被身边的朋友赐名为“宝珠梨姐姐”,我美滋滋地收下,绝不半推半就。

但要说到全面收集规整对宝珠梨的记载、吟咏、绘画、歌唱等各路艺术成品,就觉得这个“姐姐”有点名不副实。好在自认为一直在修行路上,承认学无止境这一动态规则,也就边走边聊,权且把竹筒里存的些许小豆子缓缓倒出,与大家一起分享。

一个周而复始延续了成千上万年,关乎呈贡这片土地上的居民日子酸甜苦辣的自然现象是:不用呼唤也同样不可阻挡,春天的梨花会一夜间漫山遍野纵情盛开,秋天的梨果会不知不觉长大成熟挂在黝黑的枝头,香味会飘得很远很远,肆意偷袭人们的嗅觉开关,点燃人们回归故乡的冲动。

除了被称为万物之灵的人类,各种鸟兽虫豸都会毫无例外地,前赴后继去饱餐天地赐予的营养美食,或是花蜜,或是雨露,或是果汁,或是树皮,大自然总是为所有盛放的生命之花准备了充足的生存盛宴;天地间无时不在上演和谐共处的泱泱大戏,不用鸣锣开道,不用盛装彩排,所有有缘的生命会按照自己的直觉和意愿,踩着节气的鼓点,乘着自由来去的风雨,随时登台亮相或者自然谢幕。这一切,根本不需要传说与记载,只管随着天地万物生命律动的节奏,索取或是放弃,新生还是消亡,只在须臾之间。

上世纪七十年代初,我七八岁的年纪,那时果园是集体所有的,果子也是公家的,村里人要想畅快淋漓地吃到自家亲手种出的果实,一年大概只有一两次机会,那就是等交给县上水果收购站的任务按质按量完成之后,才能将剩下的果子摘下来在全村人口中平均分配。

在金秋果子成熟的季节,为了馋兮兮的嘴巴和寡淡淡的肠胃,能得到宝珠梨的甜蜜抚慰,就只有一个“曲线救国”的办法:我们几个小伙伴常常以找猪草为名约在一起,撵着到果园干活的妈妈们的屁股,穿梭在果园深处,等背箩里有了些猪吃的青饲料之后,瞄着妈妈们中间休息的机会,伸开殷勤的胳膊、讨好的腿脚,爬到果子成熟的树上,拣成熟得早的圆润饱满的果子摘下一些,每人分两个,在梨树下席地而坐,抱起梨就啃。

那时,在田地里干活的劳动者顺带品尝成熟的果实并没有明确的禁令。

耐性好的人会用牙齿将翠绿色的梨皮一片接一片地铲下吐在地上,就像用锄头铲草皮一样,梨皮铲光之后露出雪白丰满的果肉,渗出不断滴落的汁水,才凶狠地一大口咬下去,原本圆润的梨“咔嚓”一声就缺了一块,嘴里呢,必须得一边嚼一边赶紧吞咽,不然汁水会从嘴角像小溪水一样淌出来,顺着脖子淌到胸膛上,粘粘的一片;如果遇上急性子的姐姐或孃孃,根本不会花费时间去啃梨皮,而是直接“咔嚓”下一大块,用灵活的舌头在嘴里翻个个儿,咔咔两下就把皮去掉,“噗”的一声吐在地上,只三五下,连肉带汁,刚刚还在树枝上随风轻摆的宝珠梨,已经妥妥地躺到人的肚子里,接受随之而来的消化分解去了。

但不管咋吃,每个人吃完几个梨,都会幸福地觉得馋也解了、渴也止了、肚子里也踏实了,嘴角、下巴和手上都沾了一层黏黏的汁水,慢腾腾地站起来伸个懒腰,心满意足地投入到下半场的劳作,直到夕阳西下,如倦鸟一样在清朗的晚风中慢慢归巢。

那些年,对于家在滇池海子边下坝村子里的人来说,能吃上宝珠梨却不是一件容易的事。我家有好几户亲戚在海边的乌龙、新村、大河口等村子里,每年宝珠梨成熟的季节,生产队分完梨后,父母亲都会计划好用箩筐或篮子装一些送过去。

那时交通不便,走亲访友全靠双脚丈量一条条乡间小路,肩上还要担着沉甸甸的宝珠梨,真可谓“意重礼不轻”啊。我跟着妈妈去过几回,每一回都要走很远很远的路,中途得在路边树下歇好几次才能到达要去的村子。当我们返程时,通常会背回一背篓已经晒干的小鱼虾,够我们平时馋得抓草的肠胃过上好多天有肉香的日子啦。

回家路上,妈妈告诉我,宝珠梨是我们山里的特产,鱼虾是海边人家的特产,只有亲人之间才会把最好吃的东西送给对方。