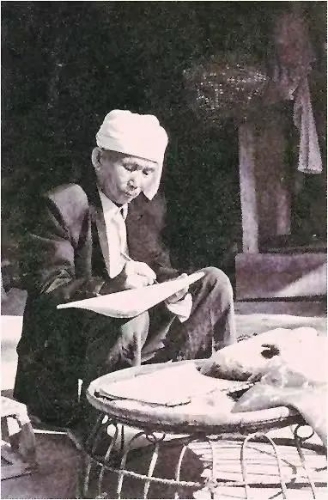

康朗甩晚年依然笔耕不辍(图源:开屏客户端)

康朗甩,一位亲历我国沧桑巨变的傣族“章哈”歌手,其艺术生涯的转变与新中国的发展历程紧密相连。在新中国成立前,康朗甩所在的傣族地区长期受到封建势力和国民党残余势力的压迫,傣族文化因此受到重创。作为一名“章哈勐”(歌王),康朗甩却不能自由歌唱。新中国成立后,随着党的民族政策的照耀,傣族地区迎来了翻天覆地的变化,人民获得了解放,文化得以复兴。康朗甩的艺术生命也由此重新焕发,他以饱满的笔触,记录了新旧社会的更迭,创造出既具时代性、先进性,又凝聚了傣族人民的智慧的优美诗篇,成为党培养的歌唱祖国的傣族第一代歌手。他的作品《从森林眺望北京》和《傣家人之歌》等,不仅是傣族文化的瑰宝,更是中华民族共同体意识的艺术体现。康朗甩用歌唱,传达了对党和毛主席的真诚感激;对民族团结的赞颂;对美好生活的向往,他的作品继承了傣族文化的优秀传统,同时描绘出爱国主义的壮丽画卷。

一、 爱国情怀的诗意表达

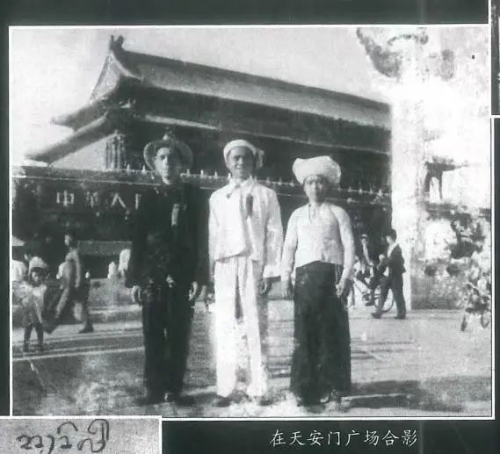

在康朗甩的作品中,革命精神被赋予了诗意的翅膀,社会主义道路的伟大力量得到了艺术的彰显,爱国情怀的诗意表达贯穿始终。1956年,康朗甩生平第一次踏足依高(首都)北京,被眼前的繁华与活力所震撼,《从森林眺望北京》这部诗集由此诞生,随后他又用朴实有力的语言,写下了《傣家人之歌》,歌唱祖国,歌唱团结,歌唱边疆的历史巨变。他的诗歌成为了傣族人民表达对祖国浓烈爱意的载体之一,歌词中总是洋溢着对祖国的无限感恩,如《傣家人的第一个春天》里写到:

“恩人啊!毛主席共产党,你像温暖的太阳,照在各族人民的心上;我们傣族人民正在前进的时候,你又把总路线的灯塔点亮,使我们飞跃前进的各族人民,看到了无限幸福的天堂。”

在这首诗中,他将抽象的政治概念转化为具体可感的意象,让诗歌内容更贴近人民的生活。同时,在诗歌中,康朗甩总是亲切地称共产党和毛主席为“恩人”,将当前的生活状态形容为“天堂”,这种直抒胸臆的表达,是对祖国的无限感激,对和平、幸福生活的热爱与珍惜。

文艺为工农兵服务,表现新的生活新的任务。康朗甩以其真挚情感、形象的比喻和丰富的想象,积极能动地反映傣族人民在新时期的生活变迁与精神风貌。如在《森林的黎明》里,康朗甩用“祖国的心脏升起了太阳”这一隐喻,将共产党的领导比作照亮傣族人民前程的太阳,象征着新中国成立后,傣族人民迎来了翻身解放。随后,他又用一系列生动的意象,勾勒出出傣族人民的新生活:“温暖的阳光照耀着闪闪发光的澜沧江,漆黑的森林变得亮堂堂。彩云缭绕在菩提树上,白象走出了森林,凤凰飞来晒翅膀,千瓣莲花在大地上开放,铓锣、象脚鼓伴随着江水歌唱”,用“森林、彩云、白象、凤凰、象脚鼓”等事物,让人联想起生活的实际,这是康朗甩作为诗人的一种田间的追求,用朴实无华的诗句,写出现实生活的变革。

不包含自我抒情的诗篇,是难以揭示出时代真谛的。康朗甩的诗歌正是基于个人情感的真挚流露以达到为时代歌唱的目的。作为时代变迁的亲历者,他勇敢且坦率地表达自我主张和意向。他自幼接受佛学教育,学习了大量的傣族民间故事、叙事长诗,后又还俗为赞哈(民间歌手,又称章哈),因不愿再受到领主的压迫,曾出走缅甸和泰国,但黑夜总会过去,1949年,他迎来了黎明,跪在“召片林”(封建领主,直译为土地的主子)忍着肌饿含泪歌唱的日子一去不复返了。他在《三年来的成就》里唱到:“在我们苦难的时候,乌云里出现了一颗红太阳,弥漫在坝子里里的瘟疫像雾般消散,搬出去的人民又搬了回来……欢乐的日子又来到了傣家人的雄壮,缅寺里响起了钟声,平日里我们也穿上了新衣裳”。康朗甩也曾是“搬出去又搬回来”中的一员,他借诗歌诉说了傣族人民的痛苦经历和解脱后的喜悦,新生活的到来让他情不自禁地歌唱:“在我们西双版纳,万户竹楼已经合成了家,棉田里堆满了白云,甘蔗林里飘满彩霞,五谷四季在成熟,粒粒沙土变黄金,制造铁牛的工厂,诞生在古老的森林,流沙河水电站啊呀,给我摘下天上的星星……”经历了漫长的苦难生活,康朗甩深切地感受到了党和政府对人民的关爱,他的诗歌作品就像一面镜子,直观地映射出个体命运与国家发展的同频共振,人民群众对美好生活的向往和对国家的深切热爱。

二、 边疆发展的文学见证

康朗甩的诗作,健康活泼、清新自然,有强烈的时代感和富有韵味的生活情趣,在一幅幅生动的傣族风情画中,他描绘了爱情、旧社会向新时期的变迁、边疆建设的新成就,傣族人民的现实生活以及社会主义精神风貌。它见证着边疆的发展,记录着各族如何团结在一起,努力从苦难中挣脱。也正因为如此,他的《傣家人之歌》被誉为“傣族新史诗”,他的作品回望过去,展望未来,是认识傣族文化及边疆发展的重要窗口。

在少数民族诗歌当中,各少数民族这种传统与现代、个体与整体的共同体价值是统一的,正确的认知、引导则能够发挥其在凝聚、铸造中华民族文化共同体、“民族-国家”共同体及中华民族命运共同体的积极作用。灿烂的文化是各个民族共同创造的,国家的安全也是各族人民共同守护的。康朗甩的作品处处闪现出祖国保卫者的忠诚和自豪,在《森林的黎明》里,他看到的是:“紧随着自治州的成立,傣家、僾尼、拉祜、阿佤的好儿子,参加了英雄的人民解放军。他们像奔跑的金鹿,穿过茫茫的森林;他们像绕空的苍鹰,巡视着边寨的乡村”。诗中提到的虎豹也就是国民党残匪,他们在森林里纵火抢劫,而为了杜绝这一现象的发生,英雄的“猎手们”,日夜守护在 “豺狼虎豹”出没的地方。各族人民产生了强烈的认同感和归属感,像石榴籽一样团结在一起,共同守卫着边疆的的和平与安全,可见,康朗甩的诗歌作为抒发傣族人民内心情感的表现,具有了民族共同体的象征意义与特性。

除保卫边疆安全以外,康朗甩还在他的作品中展现了边疆地区的经济建设:傣族老百姓分到了属于自己的土地;公路修好了;发电站建成了;谷子丰收了;医院盖起来了;来往的汽车一辆跟着一辆,各族人民在党的领导下过上了幸福的生活。康朗甩激动地笔触描绘了新时代面貌,歌唱人们的高昂斗志。如康朗甩的《曼菲龙水库之歌》中唱到:“看呀!傣家人,一座座工棚好像新建的村寨,为了帮助傣家人实现理想,各族兄弟都走上了工地,汉族老大哥在测绘基坝,布朗族兄弟忙着烧石灰,僾尼族姐妹赶着牛车运沙土……从此刮风落雨的夜晚,山洪再不敢闯进我们的村庄……各族的兄弟啊!愿我们像这大坝一样永远坚固”。康朗甩始终关注现实生活中,由衷地、满怀喜悦地唱着一曲又一曲新生活的颂歌。他走过合作化的田野,走过沸腾的建设工地,攀登着正在苏醒的山脉,踏着平坦的公路,惊喜地昭告“这是富饶的勐巴娜西!”

三、 康朗甩与民间文学的传承

少数民族诗歌无论是表层结构亦或是深层结构,都有鲜明的民族和地方特色。在具体的创作中,康朗甩的诗歌显然在傣族民间文学的基础上,衍生出一种具有傣族情感结构的文化书写和审美特色。康朗甩立足于本民族的传统文化,不断向母体文化汲取养分。在作品中,他巧妙地融入了本民族的神话、传说、叙事长诗等内容及其表现手法,从而生动地展现出傣族在精神文化方面的立体形象。

傣族谚语说:“生活中没有章哈,就像吃菜没有盐巴。”形象地说明了音乐在傣族人民生活中的重要地位,章哈这一传统的曲艺形式,在西双版纳傣族村寨中代代相传,早已成为傣族文化不可或缺的组成部分。自幼在佛寺当“帕”(小和尚)的经历,让康朗甩得以有机会深入研读傣族民间文化,这些宝贵的文化资源,滋养了他的文学才华。在22岁那年,他因家庭变故还俗,然而,这并为阻断他与傣族文化间的深厚联系,他在闲暇之余,常在洒满月光的大青树下,为傣族百姓们演唱着傣家历史和古老歌谣,他的歌声,宛若春风拂过西双版纳的热带雨林,悠扬地传向四面八方,新中国成立后,他的创作依旧聚焦于傣族文化,他不仅自己演唱,还倾心培养了诸多傣族章哈艺人,为傣族民间文学的传承与发展付出了无尽的心血与努力。

康朗甩等人在天安门广场合影(图源:开屏客户端)

七十五年恍若一瞬,如同长河逝水,无声无息却回响着时代的心跳。祖国在变迁中日益强盛,文化在发展中更显璀璨,变化的是日新月异的生活与科技,不变的是深深植根于每个中华儿女心底的热爱与不懈追求。康朗甩的诗歌,正是这变迁时代中民族情怀与共同体意识的生动写照。他的诗句,温暖而明亮,照亮了边疆的广袤大地,也照亮了无数人的心。在他的笔下,边疆不再是遥远而荒芜的边陲,而是焕发生机、充满希望的美好家园,是各民族兄弟姐妹共同守护的神圣净土。 “会心不远,要登绝顶莫辞劳”, 在康朗甩的诗歌中,我们感受到了这种精神的强大力量,同时,我们也看到了一个团结、和谐、奋进的中华民族形象。在未来的征程中,让我们继续发扬康朗甩诗歌中所体现的民族精神,携手同行,共同书写中华民族的辉煌篇章。(云南文艺评论公众号 作 者:江金雨)