这是一本可读性很强的、令人悲伤、使人欣慰的书。我明显地感觉到了作者的人文关怀与悲悯。这使得作品格局很大、视野极为开阔。按时下流行的说法,这部作品具有多重主题。我认为,作者主观性最为强烈的想要表现的“主题”,应该是歌颂人类的探索精神——那种出于对未知领域的好奇而产生的、难以遏止的向往与追求;歌颂人类的互助、互惠,以及在失败中仍然保存梦想、珍视良心的宝贵特质。同时作者还有一个明显的动机——赞扬中国共产党在1949年重大历史转折关头,推动中国社会进程、改变少数民族命运的功绩。这使得这部作品成为了一部红色主题图书。

这本书的语言十分灵动。讲故事的口气充满了亲切感。大故事里套着无数小故事的讲述方式,以及故事里所体现出来的浪漫,使人读起来很过瘾。我想作者之所以采取这样一种叙述办法,可能是考虑到那个艰苦的、处于“人类金色童年”阶段的土著社会离我们太遥远。她必须想方设法拉近读者与那个时代的距离;她必须让那些沉重的苦难沾上“人情味儿”、散发出人的体温。

文中充满了象征。“太阳家的宝库”象征人类所不倦追求的幸福;“阿克几”是傈僳语,意译为“好东西”,在这里象征着美好的物质、情感和愿景;茫茫的群山象征着人类追求进步过程中所面临的阻碍与考验;漫长的行脚,则象征着个体与民族漫长的奋斗过程;集市、马帮、驿道则象征着通往幸福与财富的渠道——在小主人公心目中,它们是多么神圣、无法企及啊!

作者为我们描绘出了一幅异文化图景。看,在小孩变成孤儿以后,作者是这样讲述的:“要知道,在这个地方,‘孤儿’是很有地位的。猎人在分割猎物的时候,会首先考虑孤儿的份额。女大人会留神看孤儿的衣裳是不是破了洞。老人们呢,将监督这一切,并且常常把一些老故事挂在嘴上:《孤儿与笛哩图》啦,《孤儿与鱼姑娘》啦……这些故事都说孤儿会得到上天的眷顾。谁要是让一位孤儿没有饭吃,或者干了对孤儿不利的事情,那就会被编成故事,被人家讲来讲去。那你就没法子在这地方混了。而孤儿本人呢,尽管安心地被人家帮助好了。因为孤儿长大了也会这样去帮助别人的。”在这样的社会氛围中,七个长老所组成的“议会”有责任“唱着调子开会”,商议孤儿怎么长大的问题;村民有责任照应孤儿;孤儿有责任回报养育之恩;穷苦背夫有责任偿还货主的损失……哪怕是祖先木必,也正是因为有责任让自己的族人过上好日子,这才做出率领部族追赶太阳的壮举呢。

除了以上这些,我想还应该弄清楚故事发生的时代背景,方能够有助于真正理解这部作品。上世纪三、四十年代的怒江大峡谷,像一条封闭的袋子。一条惊险的人马驿道将袋子打穿了一条缝。商人进入大峡谷以后,在唯一的集市上建立起了一种特殊的“商业模式”,即一种“不等价交换”的交易方式。土著的一捆皮毛,也未必能从商人手里换来一尺棉布;两捧黄连才能从商人那里换到一颗针。国民党政府也进入这个特殊区域“设制”,建立起了必要的社会秩序。在当时的社会历史条件下,土著接受了不公平的交易方式,却无法理解一些新生事物。譬如他们对于“教育”的排斥与回避。当局为了完成教育任务,不得不强行向人民摊牌入学名额,史书称之为“派学”。家境相对殷实的人家被“派学”以后,往往会付出一定的经济代价,请较穷的人家的子弟代读。文中的孤儿——七岁才初次尝到盐巴滋味的小阿开,就是这样一位“派学生”。负责抚养他的那户人家拿不出一头牛请人代读,因此只能由他自己“亲自去”读书。

之前这个孩子的父亲出了一点儿心理问题。作者是这样叙述的:“一想到要跟村子里的大人打交道,他就会很烦躁:‘诶!还是让我同庄稼在一起的好!我谁也不想见。’”这位父亲只愿意待在更深的深山里,做一个专事看守庄稼的人,同时他也禁止儿子回到村里去。父子俩就这样生活在远离人群的地方,成为土著中的另类。不过这位父亲偶尔也会带着孩子去拜访别的看守庄稼的人。也正是在这样的一次拜访途中,父亲不幸坠亡。由此,他那七岁的儿子的命运迎来了第一个转折——经过村寨长老集体议事,这孩子被指定给一对无法生育的夫妇。接下来,一位世界上最好的养父正式出场了。

养父是一位经验丰富的猎人。他既能够理解祖先追赶太阳的浪漫,同时又很现实。他向孩子描绘了一幅关于宝库的理想图景,接着又告诉这孩子:“普通人是没有权利走进太阳家的宝库的。只能凭着诚实的劳动,到集市上去换取自己想要的阿克几”。

这孩子对大人的话深信不疑。他以自己的方式解释一切关于财富的问题:马帮认识通向太阳宝库的道路,集市上的所有货物都是马帮从宝库里驮来的;商人也认识去太阳家的路。这两种人“有权利走进太阳家的宝库,把阿克几拿出来。一般人要是想找到那儿,那他一定会像木必当年追赶太阳那样吃很多苦头、并且白跑一趟。”

出于对集市、对太阳宝库的无限向往,这个孩子作出了天真的努力。在当时的社会历史条件下,一个幼小的土著孩子,一心要亲眼见识集市和集市上的“阿克几”——这已经足够励志的了。他得付出长途跋涉的艰辛,才能实现这一人生目标。至于后边的“积攒山货,到集市上去换取真正的阿克几”,以及再后来的“当背夫、挣脚价”,就更不用说了。父子俩为了实现“换一颗针,添一架铁三角和一口铁锅”的人生理想,而努力奋斗,与其祖先木必追赶太阳的行为形成一种对应关系。探索、失败、承认失败但绝不放弃梦想、直到最后真正实现梦想——这一精神脉络由此而凸起;整个民族的命运走向由此而清晰。

的确,个体追求梦想的过程,总是被这样那样的意外所打断;民族追求进步的进程,总是遭遇这样那样的挫折。这部书中的人物以及民族,经历了惨烈的失败,不得不对现实作出妥协,然而他们的那种对未知领域的好奇与探索、对美好事物的向往绝不会消失,终有一天会重新发芽,勃勃生长——人类正是凭借这样的精神而不断地取得进步。历史的长河因此而滚滚向前,势不可当。今天我们静下来听听历史告诉我们的这些事情,看看先辈们经历过的那些苦难、走过的那些弯路,这无疑是有好处的。如果我们也处于那样的“金色童年阶段”,我们自己也会别无选择地重蹈覆辙。

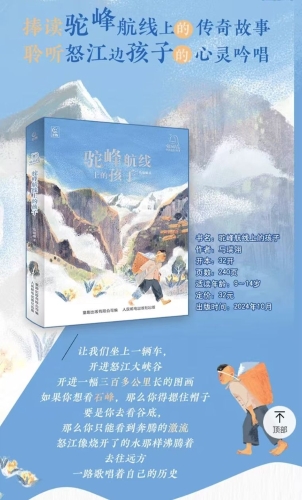

这种以孩子的命运折射一个民族的命运的写法,使我想起《白轮船》。不过,《白轮船》是悲剧,而我们这部《驼峰航线上的孩子》最后成了喜剧,有着一个圆满的、喜悦的、充满怀念的结局。书中人物身上所体现出来的宝贵的品质、所散发出的人性的光辉,为人类所共有。由此可以说这部作品是具有普适性的。无论是现在,还是在未来的什么时代,读者都能从中找出与自身、与身边的社会现实共通的东西。相信有洞察力的读者面对作品所蕴含的宏大与精微,还会产生一些其他的新发现。(作者:人民邮电出版集团童趣文学出版中心主任 徐妍)